НАСТУПЛЕНИЕ ВОЙСК ВРАНГЕЛЯ. ДЕСАНТ У КИРИЛОВКИ (ВТОРОГО АРМЕЙСКОГО КОРПУСА).

Перевод с французского (за иключением Приказов и русских документов).

17 апреля 1920 года, перед окончательным уходом с поста главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России1 (далее ВСЮР) после катастрофической эвакуации из Новороссийска в Крым, генерал Деникин2 отдал приказ о созыве военного совета в Севастополе под председательством генерала Драгомирова, начиная с 3 апреля 1920 года, с целью избрания нового главнокомандующего ВСЮР. В совете участвовали генералы Врангель3, Богаевский, Улагай, Шиллинг, Покровский, Боровский, Ефимов, Юзевич, Топорков, командующий Добровольческим корпусом Кутепов4, командующий Крымским корпусом Слащев5, представители донских казаков — Сидорин и Кельчевский, командующие крепостями и другие офицеры. Генерал Врангель был избран главнокомандующим ВСЮР, что было подтверждено последним приказом генерала Деникина.6

Обстановка была крайне неблагоприятной. Тяжёлое вооружение и лошади остались в Новороссийске, отношения между казаками и регулярной армией ухудшились — казаки обвиняли генерала Кутепова в том, что он способствовал эвакуации регулярных частей в ущерб казачьим. Действительно, генерал Кутепов, не имея возможности эвакуировать всех, отдавал предпочтение боеспособным частям, в то время как кубанские казаки массово дезертировали, а донские, по признанию их командира генерала Сидорина, утратили боеспособность.

Генерал Врангель

Оборону Перекопского перешейка держали белогвардейские части численностью всего несколько тысяч человек, против превосходящих по численности красных войск. Командовал ими эксцентричный генерал Слащев, проявлявший упорство, храбрость и изобретательность. В знак признания он получил прозвище Слащев-Крымский с одобрения генерала Врангеля.

Белый флот господствовал на Чёрном море, и красные не могли противопоставить дредноуту «Генерал Алексеев», ни крейсеру «Генерал Корнилов», ни даже эсминцам класса «Новик». В Николаеве находились разобранные подводные лодки типа AГ, но их сборка требовала времени. Белые также контролировали Азовское море, однако малая глубина Керченского пролива мешала проходу крупных кораблей. Красный флот сосредоточил усилия на Азовском море, стремясь создать боеспособные силы из небольших судов и импровизированных канонерок.

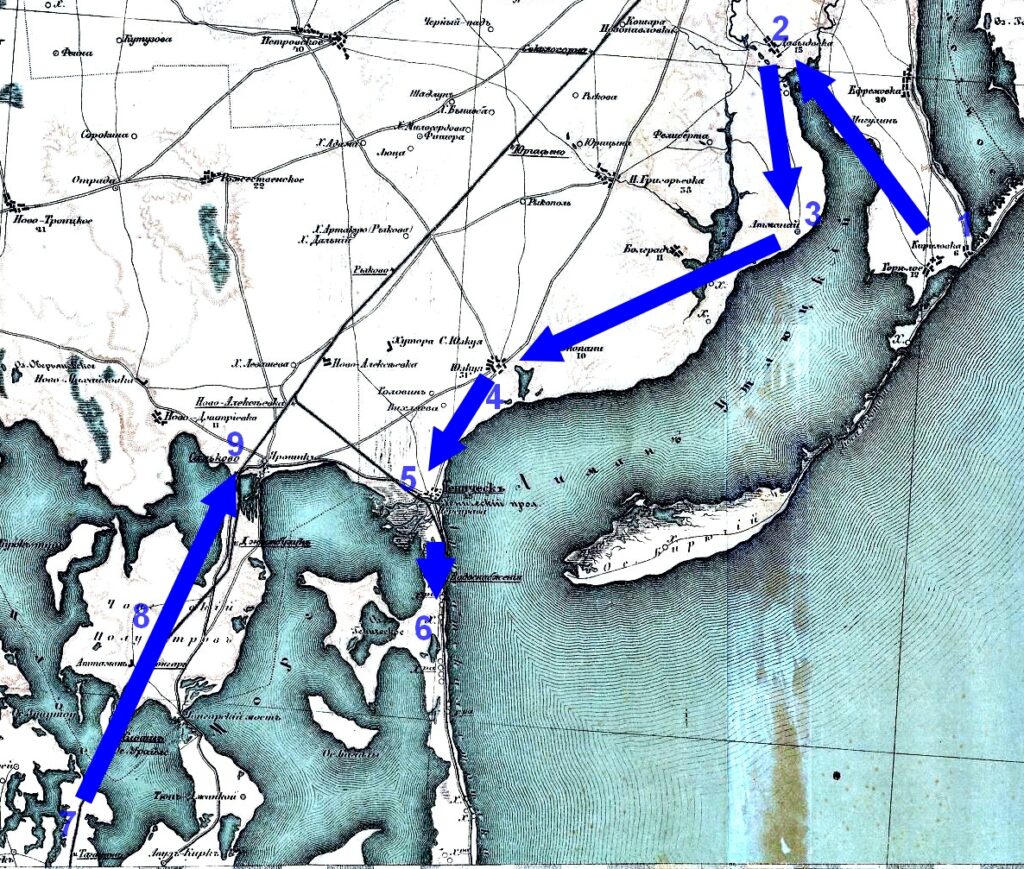

Первая десантная операция была проведена в Кириловке в ночь с 30 на 31 марта 1920 года по инициативе генерала Слащева. Штаб Азовской флотилии выбрал это место по ряду причин: возможность ударить по тылам красных у Ново-Алексеевки и их базе в Мелитополе; удобный берег для артиллерийского огня и высадки; наличие полуострова слева, обеспечивающего отступление под прикрытием морской артиллерии.

Штаб предлагал высадку значительных сил с одновременным наступлением белых из Крыма, но из-за трудностей на фронте были задействованы лишь Алексеевский и Самурский полки с двумя пушками. Целью было разрушение железной дороги у Акимовки и последующая эвакуация. Одновременно части генерала Слащева у станции Таганаш должны были атаковать и занять Сальково.

Десант : 1 : Кириловка, 2 : Давыдовка, 3 : Атманай, 4 : Юзкул, 5 : Геническ, 6 : Арабатская стрела.

Корпус генерала Слащева : 7 : Таганаш, 8 : Чонгарский полуостров, 9 : Сальково

В операции участвовали вооружённые ледоколы «Гайдамак», «Всадник», канонерки «Страж» и «Грозный», буксиры и две баржи. Из-за отсутствия опыта десантных операций а также кавалерии, войска не смогли быстро добраться до железной дороги и двинулись вдоль берега через Давидовку, Атманай, Юзкуль и Геническ, понеся тяжёлые потери — около 80 убитых и пропавших — и отступили по Арабатской стрелке. В то же время части Слащева без труда заняли Сальково и весь Чонгарский полуостров. Хотя сама десантная операция не принесла значительного военного успеха, она отвлекла противника и стала первым опытом для будущих масштабных действий в том-же месте.

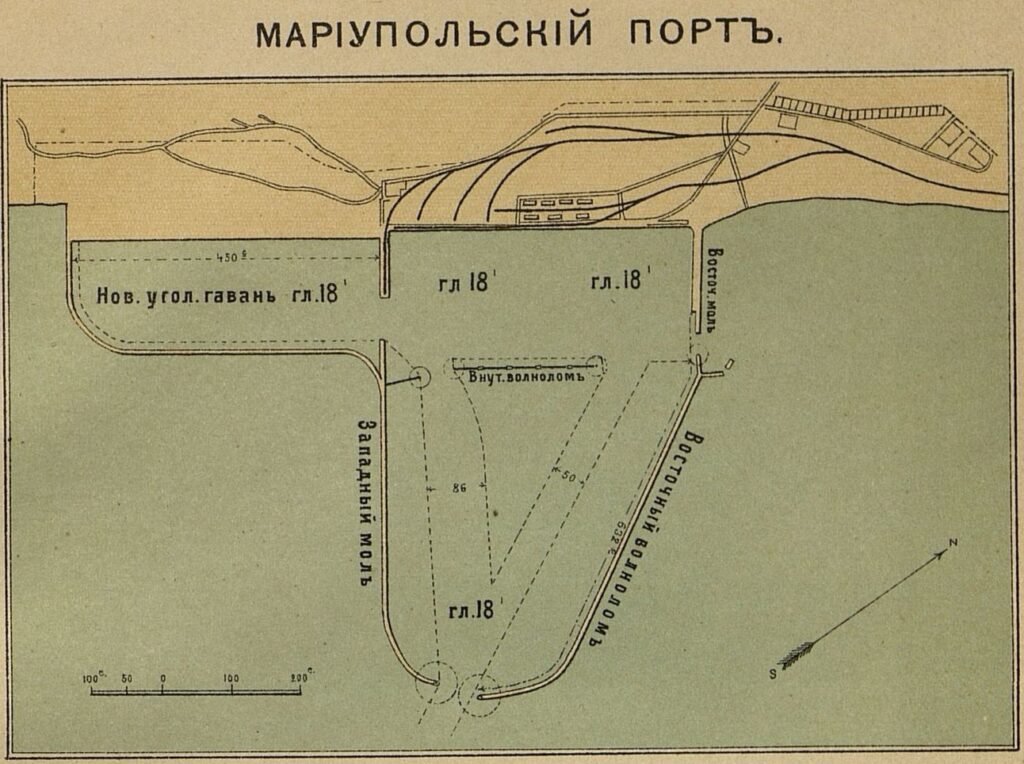

Белый флот не имел разведслужбы, и стало необходимо оценить силы красных в портах Мариуполь, Ейск и Таганрог. Операция была назначена на 1 мая — день праздника у красных. Канонерка «Страж», ледокол «Всадник» и катер «Никола Пашич» обстреляли порт и вокзал Мариуполя.

Затем «Никола Пашич» вошёл в порт и захватил два судна — вооружённый катер «Республиканец» с двумя 47-мм пушками и парусно-паровую шхуну «София». Из опасения попасть по своему катеру, «Страж» и «Всадник» прекратили огонь, чем воспользовались красные, заняв молы и открыв огонь. «Никола Пашич» был слабо вооружён — пулемёт и 3-дюймовая пушка, экипаж — 5 человек. Пушка вышла из строя сразу, но экипаж отбуксировал «Республиканец», оставив «Софию». Потерь не было. В Таганрог не удалось зайти из-за мелководья7, а в Ейске не было красных кораблей. Операция показала, что у красных почти нет флота8. Белые временно контролировали Азовское море.

Крым не мог прокормить большую армию, и самым очевидным решением было овладение северной Таврией — житницей региона. Момент для наступления был как нельзя более подходящим.

17 мая 2020 года генерал Врангель издал следующий приказ с грифом «совершенно секретно»:

Комкорам I, II, Донского и Сводного, Комфлот, Ком. креп Керчь и Генералу Ткачеву

Карта 10 верст в дюйме.

Поляки и Украинцы заняли Киев, Таращу, Вапнярку и продолжают дальнейшее очищение от красных Правобережной Украины. Резервы противника в том числе и вся конница Буденного перебрасываются на Польско-Украинский фронт. Значительного Усиление красных на Крымском фронте не установлено.

Политическая и военная обстановка требует нашего перехода в наступление.

Я решил разбить Крымскую группу противника.

П Р И К А З Ы В А Ю

Первое – Десантной группе Генерала Слащева с составе 13 и 34 дивизий/без 52 Виленского Генерала Алексеева полка/ 4 батарей 13 артбригады и 2 батарей 34 артбригады, Терского и Астраханского конных казачьих полков № кавалерийского полка с отдельной конно6горной батареей и «6умброневым отрядои – 22 мая закончить феодоссии погрузку на транспорты, в ночь на 23 мая пройти Керченский пролив и на расвете 24 мая высадится в райне Кириловка, Горелое, имея задачей энергичным наступлением прервать желдорогу на участке Акимовка, В. Утлюг и в дальнейшем, выставывши заслон в стороны Мелитополя, действовать в тылу Ново –Алексеевской группе красных, имея в виду ее уничтожение. Весь флот назначенный для сего комфлотом под командой Каперанга Машукова на время операции подчиняю Генералу Слащеву.

Второе – Генералу Писареву со сводным корпусом /без Терского и Астраханского конных полков/ 3 батареями и всеми техническими средствами, находящимися на участке Сводного корпуса — на расвете 25 мая атаковать Ново-Алексеевскую группу красных имея ближайшей задачей овладение Геническом, ст. Ново-Алексеевской и с. Ново-Дмитриевка. В дальнейшем стремительно наступать на Север с целью совместно с десантом Генерала Слащева уничтожить Ново-Алексеевскую группу Красных.

Третье – Генералу Кутепову с Корниловской, Марковской, Дроздовской, первой и второй конными дивизиями, 2 батареями 34 артбригады и всеми техническими средствами , находящимися на участке I корпуса, перейдя на расвете 25 мая в наступление, разбить Перекопскую группу красных. Ближайшая задача выйти на линию Громовка, Аскания-Нова, Чаплинка. Иметь в виду дальнейшее энергичное наступление на Север, с целью не допустить отхода на Северо-Восток главной массы Перекопской группы красных. Отряд судов действующий в Каргинитском и Перекопском заливах остается в подчинении Генералу Кутепову.

Четвертое – Генералу Ходаковскому с 52 Виленским Генерала Алексеева полком и Корнтловским военным училищем не допустить высадки противника на Керченском полуострове.

Пятое – Комфлоту принять все меры к снабжению достаточным тонажем десанта генерала Слащева и, выделив в распоряжение каперанга Машукова достаточное для поддержки десанта число боевых судов, принять меры к недопущению высадки противника в пределах Крыма. Для поддержки десанта Генерала слащева выдвинуть катера Лиман Утлюцкий и по возможности озеро Молочное.

Шестое – Донскому корпусу быть моем резерве район Чирик, Виюк-Сунакь Тенсу, Тогунча, Когенлы Акташ сохраняя полную готовность для быстрого выдвижения в поддержку сводного и первого корпусов.

Седьмое — Генералу Ткачеву, оставивши в распоряжении Наштакоров I и Сводного, число аппаратов строго необходимое лишь для ведения разведки, все остальные авиационные средства объединить под своим камандованием и действовать по моему указанию.

Восьмое – Разграничительныя линии между сводным и и первым корпусами : Григорьевка, Александровка, Байсары, Чучак, Громовка, Серогозы – все пункты, кроме Чучак, для I корпуса включительно. Остальные разграничительные линии без перемен.

Девятое – Напоминаю, что от успеха предстоящей операции, возможно зависит судьба России. Требую самой тщательной подготовки операции, полного сохранения тайны и напоминаю о необходимости взаимной выручки в бою.

Десятое – О получении Донести

Севастополь 17 мая 1920 года N° 003246

Генерал Врангель

Наштаглав Махров

С подлинной верно :

Начальник оперативнаго отделения Генерального штаба

ПОЛКОВНИК Шкеленко

Этот приказ был дополнен распоряжением капитана 1 ранга Машукова, командовавшего второй группой кораблей Черноморского флота, назначенной для действий в Азовском море и ответственной за организацию морской части высадки второго армейского корпуса под командованием генерала Слащёва.

Секр.

ПРИКАЗ

НАЧАЛЬНИКА 2-го отряда СУДОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

15-го мая 1920 года

N° 444

Командиры, офицеры и команды Второго отряда судов Черноморского флота.

Oкруженные со всех сторон водою, мужественные войска 2-го Армейского Корпуса, под руководительством их облестного командира Генерала- Лейтенанта С Л А Щ Е В А, охваченные порывом любви к РОДИНЕ — решили ныне выступить в поход в глубь Р о с с и и, для чего прибегли к нашей помощи. Наш долг помочь им, каких бы трудов и жертв это не стоило, мы оправдаем возложенные на нас надежды – для чего ПРИКАЗЫВАЮ :

1/ все преграды ввиде даже жестокого сопротивления неприятеля – сломить мощью нашей артилерии.

2/ Твердо помнить что ВРЕМЯ много дороже даже человеческой жизни – ПОЧЕМУ БЫСТРОТА В РАБОТЕ –ЗАЛОГ УСПЕХА.

3/ впредь до окончания возложенной на отряд задачи по высадке 2-го Армейского Корпуса у неприятельских берегов – всем забыть что такое : 2-го Армейского Корпуса : Усталость, Обед, Ужин, Чай и т. д.

4/ Помнить, что личное присутствие на баржах и буксирных пароходах одним из самых сильных духом офицеров нашего Отряда обеспечит наш успех.

Крепость духа и взаимная поддержка создадут тот порыв, который сломит всякое сопротивление неприятеля. ЧЕСТНОЙ, ДРУЖНОЙ И БЫСТРОЙ РАБОТОЙ МЫ НАНЕСЕМ ВСЕСОКРУШАЮЩИЙ УДАР ПРОТИВНИКУ ПРИ ДВИЖЕНИИ К СЕРДЦУ ИЗМУЧЕННОЙ И ЖДУЩЕЙ НАС РОССИИ и тем положим начало ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТЕЧЕСТВА от Ига латышей, китайцев, евреев9 и прочих отбросов ЗЕМЛИ РУССКОЙ – всех коммунистов.

С НАМИ БОГ, А ПОТОМУ, ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО, НЕ ЩАДЯ ЖИЗНИ ВПЕРЕД ЗА РОДИНУ.

Капитан 1-го ранга МАШУКОВ

С подлинным верно : Начальник Оперативного Отделения, капитан 2–го ранга ……

За этим приказом последовала разработка подробных инструкций, касающихся организации морской части высадки оперативной службой. Эти инструкции позволяют проследить, как проходила операция.

ИНСТРУКЦИЯ 2-му ОТРЯДУ СУДОВ ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА И ТРАНСПОРТАМ ПРИ ВЫСАДКИ 2-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА

1/ Все военные корабли / Страж, Алтай, Урал и ледокол N° 1/ совместно с буксирными пароходами \Пантикопея, Меотида, Никола Пашич, Силач, Дмитрий и Азовец/ — сосредотачиваются в Керчи, где за сутки до указанного срока должны быть полной исправности и готовности /Уголь-Вода-Провизия на 7 суток/.

2/ Корабли указанные в пункте первом поднимают пары в сроку мною указанного по телеграфу на имя Старшего Морского Начальника в Керчи, каковым является капитан 2-го ранга Рейер.

3/ Сухую провизию получают лишь те корабли, которые не имеют своего артельного хозяйства т. е. баржи, болиндеры и некоторые из буксирных катеров.

4/ В указанный день все означенные корабли выходять в море, с расчетом что выход должен начаться в 20 часов с половиной, а последний корбаль должен пройти брандвахту в 23 часа.

5/ Корабли все сосредотачиваются в указанной широте и долготе, в походном, указанном ниже строю /N° 1/ и ждут моего прибытия, находясь в полной готовности.

6/ Гайдамак10, болиндеры, баржи и транспорта сосредотачиваются в Феодосии.

7/ Транспорта с буксирными средствами подходят с расчетом что головной корабль подошел к маяку Кыз-Аул не ранее 18 часов, а концевой не позже 22 часов.

8/ Капитану 2-го ранга Рейеру, в точке поворота с Камыш-Бурунского маяка на Чушкинский створ, выставить малый катер с огнем на мачте.

9/ Корабли, придя на указанноу им место, занимают места согласно прилагаемой схеме N° 2 и находятся в часовой готовности. Тут же должны быть доложены все неисправности за поход.

10/ Один выстрел из 75 мм орудия с Гайдамака и подъем испонительного флага на Гайдамаке «з», означает приготовиться снятся с якоря через один час /канаты подтянуть до панера/.

11/ Два выстрела из 75 мм орудия с Гайдамака, спуск исполнительного флага и подъем флага «В» ознчает сняться с якаря и в указанном в схеме № 2 порядке, следовать по указанному курсу.

12/ Вскрыть запечатанные конверты Начальника Отряда.

13/ Репетичными кораблями для репетования флажных сигналов назначаются канонерская лодка Грозный и канонерская лодка Алтай. Для рейстования звуковых сигналов назначаются : кан. лодка Грозный, кан. лодка Алтай, Транспорт Николай (?) 419 (?)11 и пароход Херсонес.

14/ С наступлением темноты при строе N° 2, все лошади должны быть оседланы и войска быть в полной амуниции.

15/ Ночью по звуковому сигналу, свистком все буксиры приготавливаются к самостоятельноиу следованию, срочно поднимают пары /20 – 30 мин./.

16/ Буксирные катера по звуковому сигналу, отдают буксиры, следуют к своим болиндерам и некмедленно, взяв их на буксиры согласно прилагаемой схеме N° 3. Все большие корабли стопарят машины пока все буксиры не выйдут и не выравняются, после чего по звуковому сигналу свистком все буксиры дают ход и следуют стараясь поддержать равнение и согласуя свои движения с Марией, следуют к берегу для выбрасывания болиндеров на берег, согласно инструкции.

17/ На всякий случай, чтобы не нести лишних потерь от неприятельких пулеметов, все катера должны иметь на баке по два пулемета, а все лишние люди с болиндеров уйти вниз.

18/ как только буксиры дадут ход. боевые корабли немедленно перестраиваются в строй согласно схеме № 4. Корабли должны пробить боевыя тревоги, прислуга у орудий, орудия заряжены, но замки призакрыты.

19/ Подойдя к берегу кабельтовых на 15 – 30 /глубины/ и в момент пока еще буксиры находятся по пути к берегу, по пушке с Гайдамака, всем кораблям сделать по береговой черте по два выстрела из каждого орудия, чтобы разогнать неприятельские пулементные заставы в местах высадки.

20/ По обнаруженным неприятельским батареям вести интенсивный орудейный огонь, пока они не перестанут обстрел нашего десанта. Для этого разрешаю артиллерийский огонь не ожидая моего приказания, но немедленно, по моему сигналу, прекращать огонь. Нажлежит помнить, что снарядов у нас нет и расход их должен вызываться случаями действительности необходимости.

21/ Как только вооруженные суда двинутся впередь паровые шхуны выстраиваются в строй и следуют согласно схеме № 5 но не подходя близко /15 кабел. от боевых кораблей/, пока не увидят, что люди с болиндеров начали сходить на берег и что поднят на Гайдамаке сигнал № 2 р.

По этому сигналу паровые шхуны следуют к берегу, пока, согласно инструкции, с малого хода не сядут на мели и немедленно приступают к разгрузке лошадей, которые должны быть в полной готовности, стрелы вооружены, лебедки прогреты, команды кораблей и коноводы по местам, люки открыты и т. д.

22/ Большие корабли, выстроившись в строй фронта, становятся на якорь в 50 каб. от берега и немедленно приготовляются к разгрузке лошадей.

23/ По сигналу № 3 с Гайдамака «g» большие корабли подходят сколь возможно ближе к берегу /по глубинам/ и становятся на якорь.

24/ Все окончившие выгрузку корабли, если не будет особых распоряжений, немедленно отходят от берегаи, став на якорь в 50 каб. от берега, остаются в 3 часовой готовности к походу.

25/ Боевые корабли становяться на якорь лишь по моему сигналу.

26/ По приходе на место ледокол Гайдамак немедленно подает телефонный кабель наберег и поддерживает связь с берегом по телефону через болиндер № 446, где будет пост Службы Связи с сухопутным командованием по Указанию Наштакора 2.

27/ Начальником Высадки назначается Начальник Оперативного Отдела моего Штаба Капитан 2-го ранга КАРПОВ, которому находиться на болиндере 446 и которому подчинены все морские Начальники офицеры, находящиеся у берега. Заведующим выгрузкой паровых шхун назначается Старший транспортный офицер Старший лейтенант БУЛАШЕВИЧЬ которому находиться на катере Азовец.

Заведующий выгрузкой больших транспортов назначается Лейтенант КОПЫТЬКО, которому быть на буксире Пантикопея

28/ Моими заместителями являются по старшинству:

1/ Капитан 2-го ранга РЕЙЕР

2/ Капитан 2-го ранга КУБЛИЦКИЙ

Подл. Подписали: Капитан 1-го ранга МАШУКОВ. Флаг-офицерь Мичман ЧЕХУРСКИЙ

С подлинным верно :

Начальник Оперативного отделения :

Капитан 2-го ранга…

В операции участвовали следующие суда:

Военные (вооружённые) корабли: «Страж», «Грозный», «Алтай», «Урал» и ледокол № 1 (впоследствии — «Всадник»), «Гайдамак».

Буксиры:

• «Мария» (капитан Дешкевич, буксировал № 446, высадкой с этого судна руководил Туманов),

• «Пантикопея» (капитан Копытко, буксировал «Зворону», высадкой руководил Дейча),

• «Меотида» (капитан Шляхов, буксировал № 19, высадкой руководил Богданов),

• «Никола Пашич» (капитан Данилевский, буксировал «Севастополь»),

• «Силач» (капитан Кокушкин, буксировал № 442, высадкой руководил Цингер),

• «Дмитрий» (капитан Еременко, буксировал № 29, высадкой руководил Болотин),

• «Азовец» (капитан Севостьянов, буксировал № 441, высадкой руководил Черепенников),

• «Скиф» (капитан Булашевич, буксировал «Чайку», высадкой руководил Булашевич).

Транспортные и прочие суда: пароходы «Россия», «Аюдаг», «Николай 119», «Херсонес», «Маргарита»; болиндеры № 440, 441, 442, 446; баржи № 19, 29; баржи «Виктор», «Зворона»; шхуны «Волга», «Павел», «Яков»; минный тральщик № 412; судно «Христи»; баржа «Чайка».

В ходе операции было высажено: 8729 человек, 2544 лошади, 26 артиллерийских орудий, 18 автомобилей и более 300 повозок12.

Капитан 2 ранга Карпов, ответственный за часть высадки, оставил нам свои воспоминания13 :

По возвращении из этой операции14 генерал Врангель приказал нам приготовиться к высадке у деревни Кирилловки корпуса генерала Слащева в составе приблизительно семи-восьми тысяч человек при двух тысячах лошадей и 35–40 орудиях. Этому десанту ставилось задачей: действуя одновременно с частями, наступавшими от деревни Сальково, и нанося удар по железной дороге у станции Акимовка в тыл неприятелю и по его главной базе — Мелитополю, разбить и уничтожить неприятельский левый фланг, а затем лихим ударом кавалерии в тыл неприятельского правого фланга содействовать и его уничтожению, помогая войскам 1-го армейского корпуса генерала Кутепова.

Эти действия десанта, таким образом, открывали почти свободный выход нашим войскам из Крыма сначала через Чонгарский полуостров у деревни Сальково, так как неприятель, в тыл которого ударял десант, должен был, конечно, очистить позиции у Салькова, а затем, при расширении успеха, он оказывал такое же действие в направлении на Каховку.

После весьма интенсивной подготовки судов отряда Азовского моря к выполнению этой операции, их розыску, починке, вооружению (так как ведь в это время ничего постоянного и готового не было, а все приходилось устраивать из подручного материала — импровизировать) к 15 мая в Феодосии были уже приготовлены баржи десантного дивизиона… в Керчи — буксирные катера для них. Кроме того, наш отряд пополнился вооруженными в той же Керчи канонерскими лодками «Урал», «Алтай», на каждой из которых было по 2 6″ орудия. 20 мая15 по приказу Главнокомандующего была начата погрузка войск на суда по расписанию, составленному нами с тем расчетом, чтобы при выгрузке авангардные части шли бы первыми на баржах, для чего они и грузились прямо туда, затем шли части главных сил, посаженные в том же порядке, чтобы высаживаться в той последовательности, которая понадобится для их развертывания на берегу, и т. д. Погрузка войска шла в полном порядке, очень быстро и не прерываясь ни днем ни ночью, и закончилась к утру 22 мая, когда, после смотра на судах Главнокомандующим генералом Врангелем, транспорта около 13 часов вышли в море. Пройдя ночью Керченский пролив, они на расвете 23 мая встретились все в заранее назначенной точке рандеву вне видимости берегов. Тут же к транспортам присоединились и суда отряда Азовского моря (2-й отряд судов Черноморского флота): канонерские лодки «Алтай», «Урал», «Страж» (каждая по 2 6» орудия), «Грозный» (2–120-мм и 2–75-мм) и ледоколы: «Гайдамак» ( 1–75-мм), «Всадник» (2–75-мм), а также семь буксирных катеров. Транспортный флот состоял из 11 разных пароходов и девяти барж общим тоннажем приблизительно на 22 тысячи тонн. Численность десанта была около 10 тысяч штыков и сабель16 при двух тысячах лошадей, 50 орудиях, двух броневиках и только при 150 повозках обоза17.

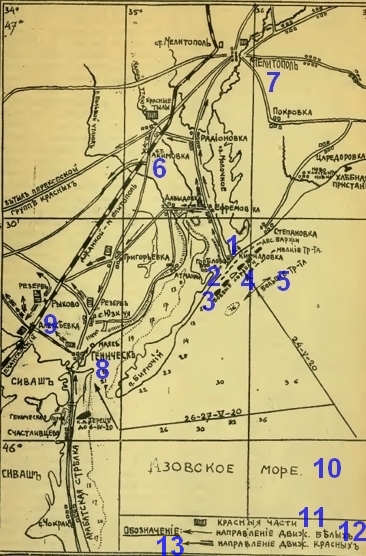

24 мая на рассвете десант подошел к деревне Кириловке и при весьма свежей погоде началась высадка, которая, благодаря хорошо сохраненному секрету, оказалась совершенно неожиданной для красных и потому прошла без всякого сопротивления с их стороны. Самоотверженная работа десантного дивизиона и судовых экипажей с их офицерами во главе, не останавливавшихся ни перед какими трудностями и риском приставания к берегу при большом прибое, дала возможность уже к 10 часам утра закончить высадку всего авангарда, который тотчас же двинулся вперед. Вскоре он удачным боем с начавшими подходить красными отбросил их и обеспечил плацдарм высадки. 25 мая были высажены уже и главные силы, а 26-го — они перерезали уже железную дорогу у станции Акимовка, и другая часть их подходила к Мелитополю. 28 мая был Мелитополь взят. В то же время 25 мая наши главные силы, стоявшие на позиции у Перекопа и станции Сальково, перешли в наступление. Красные не выдержали одновременного удара в лоб и их левый фланг и тыл и отступили сначала на левом фланге — наиболее угрожаемом десантом, и только к 28–30 мая под напором войск 1-го армейского корпуса генерала Кутепова и одновременным выходом кавалерии десанта им в тыл бежал и правый фланг красных за реку Днепр через Каховскую переправу. В общем, оказалось, что вся 13-я советская армия, стоявшая на Перекопских позициях, была благодаря удачному нашему десантному маневру разбита наголову, при этом к нам в плен попало около 10 тысяч человек красноармейцев, несколько десятков орудий, два бронепоезда, сотни пулеметов и все снабжение армии, сосредоточенное в Мелитополе. Наша же армия понесла небольшие, сравнительно, потери и сразу вышла из «бутылки» Крыма на широкий простор Таврии.

Генерал Слащёв также описал эти события в своих мемуарах18:

» 5 июня суда с десантом вышли из Феодосии. Движение было очень медленно вследствие плохого состояния котлов и вследствие того, что у каждого транспорта была на буксире баржа. С большим трудом ночью суда с десантом, потушив огни и застопорив машины, проходили против течения в 1 1/2 верстах от таманского берега. 6 июня вся эскадра собралась вне видимости берегов в Азовском море, где уже были вскрыты пакеты № 2 и стало известно, что десант будет у Кирилловки, куда и двинулась эскадра.

Шторм затянул высадку до 8 июня, причем артиллерию приходилось вылавливать из воды. Лошадей совершенно укачало, и они едва двигались. В первую голову я высадил конную бригаду генерала Шифнер-Маркевича в составе 8-го кавалерийского полка полковника Мезерницкого и Кубанской бригады с конной батареей, сформированной при 8-м кав. полку. Эти силы, переночевав в Кирилловке, 8-го смогли двинуться в направлении на станцию Акимовка, и вслед за ними можно было послать только одну бригаду пехоты на повозках (около 1500 штыков); больше подвод не было. Артиллерия задержалась с выгрузкой, лошади не шли, а надо было торопиться, потому что в данном случае только неожиданность нападения была хороша. И я бросил высаживающиеся войска и поехал с авангардом.

К вечеру красные задержали конницу у деревни Родионовка, но были сбиты, и на плечах отступавших была занята Родионовка; пленные оказались местных и всяких комендантских команд. Из тыловых учреждений с невероятным трудом и двойной сменой лошадей я тащил с собой только радио.

Части 3-го корпуса Писарева заняли Ново-Алексеевку, а 1-й Кутепова — Чаплинку.

Моя разведка доносила, что противником подвозятся силы на ст. Акимовка и двинута пехота (какая — неизвестно) из Мелитополя вдоль реки Молочной на Родионовку. Я под вечер осмотрел местность у реки Молочной, убедился в ее непригодности для действия крупных сил, оставил на переправах батальон и на рассвете 9-го двинулся на Акимовку. В районе Владимировки цепи красных отбросили конницу Шифнер-Маркевича, его стрелковые эскадроны тоже ничего не могли поделать, посланная мною пехота тоже залегла. К 12 часам мой авангард лежал, уткнувшись носом в землю.

8-й кав. полк я собрал к себе в резерв. За вечер 8-го красные на фронте 1-го и 3-го корпусов были крайне активны. Кутепов еле удержал Чаплинку. У Писарева ночью атакована была Чеченская дивизия и со штабом и самим Ревишиным попала в плен. Ново-Алексеевка была потеряна, успех красных грозил распространиться на 1-й корпус Кутепова.

Я решил произвести новую атаку, не дожидаясь подхода главных сил, и опять обставить ее музыкой и личным присутствием.

К 14 часам красные сдали под атакой 8-го кав. полка деревню Владимировку; бедным трубачам пришлось расположиться между красными и белыми, чтобы иметь возможность играть; потом, конечно, они следовали сзади шагом. Командир 8-го полка полковник Мезерницкий занял окопы; оттуда потянулась колонна пленных, остальные бежали. Пленные были исключительно мелитопольского гарнизона и маршевых пополнений.

Но дальнейшая дорога на Акимовку была преграждена вновь прибывшими частями и, главное, бронепоездами, там же поднималась «колбаса», корректировавшая меткий огонь артиллерии этих поездов. Опять произошла заминка.

Чувствовалось, что у красных крупных сил нет, но сосредоточены бронепоезда, к одному из которых привязан аэростат, и это давало им возможность сильно вредить белым, у которых силы тоже были ничтожны, а артиллерии всего 4 орудия. Эти 4 орудия подверглись особой обработке с красных бронепоездов, которые благодаря своей «колбасе» видели все, сами оставаясь невидимыми для белых. Все это привело к тому, что к 16 часам белые цепи опять лежали, а из 4 орудий было подбито в короткий срок 3. Сняться с места батарея не имела никакой возможности — и замолчала. Пришлось приехать самому на батарею и приказать оставшемуся орудию стрелять прямо и исключительно по «колбасе». Конечно, это была трудная задача, потому что красные бронепоезда двигались и засыпали место расположения артиллерии своими снарядами. Случайно третий же снаряд единственного орудия разорвался прямо в злополучной «колбасе», которая при общем «ура» фронта быстро стала падать; было видно, как из корзины отделились две точки на парашютах. Немедленно начатая атака с охватом северного фланга заставила красных очистить станцию Акимовка.

Моральный успех с падением «колбасы» определенно перешел на сторону моего авангарда, и красные сопротивлялись слабо. Несмотря на сильную перепалку этого дня, потери были ничтожны; так действуют морально разжиженные группы передовых частей и сосредоточенные удары крупных резервов.

С падением Акимовки красные против 3-го корпуса сопротивляться не могли и начали отход в направлении на Каховку. Моими частями было отрезано и захвачено почти в полной исправности 3 бронепоезда.

Предстояло наступление на Мелитополь, но оно не должно было представить больших трудностей, потому что дух левого (восточного) фланга Красной армии был безусловно подорван и питание нарушено. Сопротивление теперь ими оказывалось 1-му корпусу Кутепова, который, потеряв Чаплинку, занял ее опять, но дальше продвинуться не мог.

10 июня с подходом к Родионовке частей главных сил они были направлены прямо через реку Молочную на Мелитополь: бригада 34-й дивизии и 8-й кав. полк — через Акимовку на Серогозы, чтобы заставить красных, расположенных против Кутепова, отойти, а остальная конница, пешие эскадроны 8-го кав. полка и кубанцы Шифнер-Маркевича — вдоль железной дороги на Мелитополь.

У Степановки в это время шли бои маленького моего заслона (около 100 штыков) с силами красных, брошенными от Мелитополя, но эта демонстрация красных была крайне неудачна, потому что эти силы не могли рассчитывать на успех ввиду наличия флота, обстреливавшего Степановку и косу по направлению к Кирилловке фланговым огнем своих орудий. Это давление не могло оказать никакого влияния на мое наступление, тем более что я уже выходил на железную дорогу, и только раздробляло силы красных.

Надо отметить, что за все время десантной операции, до взятия моим корпусом Серогоз и Мелитополя, управления Врангелем не было никакого19; все делалось по моему почину, и, несмотря на наличие радио и аэропланов, приказов и содействия от Врангеля не поступало. Прилетевший 9-го в Ефремовку на аэроплане Коновалов передал только те панические сведения о неудачах 1-го и 3-го корпусов, о которых я говорил выше, и — никаких указаний. В этом бою опять сказалось неумение его и его штаба вести операцию на широком фронте.

На Мелитопольском направлении красные не могли оказать серьезного сопротивления — их левый (восточный) фланг пострадал благодаря обходу с тыла и только часть его успела отойти к северу. Главные же массы 13-й Красной Армии отходили на Каховку, потеряв свою мелитопольскую базу. Отряд, двигавшийся на Серогозы, захватывал хозяйственные части стоявших на фронте частей. Под давлением этих событий принуждены были начать отход и красные части, действовавшие на Перекопском направлении, — все потянулись на Каховку.

Главные силы корпуса заняли Мелитополь почти со всеми складами красных, которые те не успели вывезти. Но при занятии Мелитополя был обнаружен подвоз красных сил на станцию Федоровку. Начались упорные бои, причем красные действовали со стороны Ново-Николаевки в направлении на станцию Тащенак, а со стороны Федоровки — на станцию и город Мелитополь. Фронт корпуса принял подковообразную форму. Несмотря на все мои старания, ряд встречных ударов привел мои части на всех направлениях к оборонительному положению, которое не кончилось катастрофой только благодаря подъему духа войск, вызванному предыдущими крупными успехами и мелкими потерями. Действительно, вся десантная операция вместе с боем под Акимовкой и взятием Мелитополя обошлась корпусу в 40 с небольшим человек убитыми и ранеными. Таким образом поддерживалась вера моих частей и меня в окончательный успех боя.

Пришлось срочно вызвать 8-й кав. полк и бригаду 34-й дивизии из Серогоз, назначив им движение на Ново-Николаевку. Этот маневр не позволил красным занять станцию Тащенак, 3-й корпус действовал крайне медленно и никак не поспевал на помощь. Между тем упорное введение свежих частей красными грозило сломить сопротивление корпуса, который вел оборону Мелитополя уже более 3 дней. Наконец, удалось добиться от Врангеля назначения Дроздовской дивизии, сменившей мои части в Серогозах, для движения из Серогоз на станцию Федоровка. Это движение решило участь боя: красные поспешно стали отходить на Большой Токмак. Участь Северной Таврии была решена.

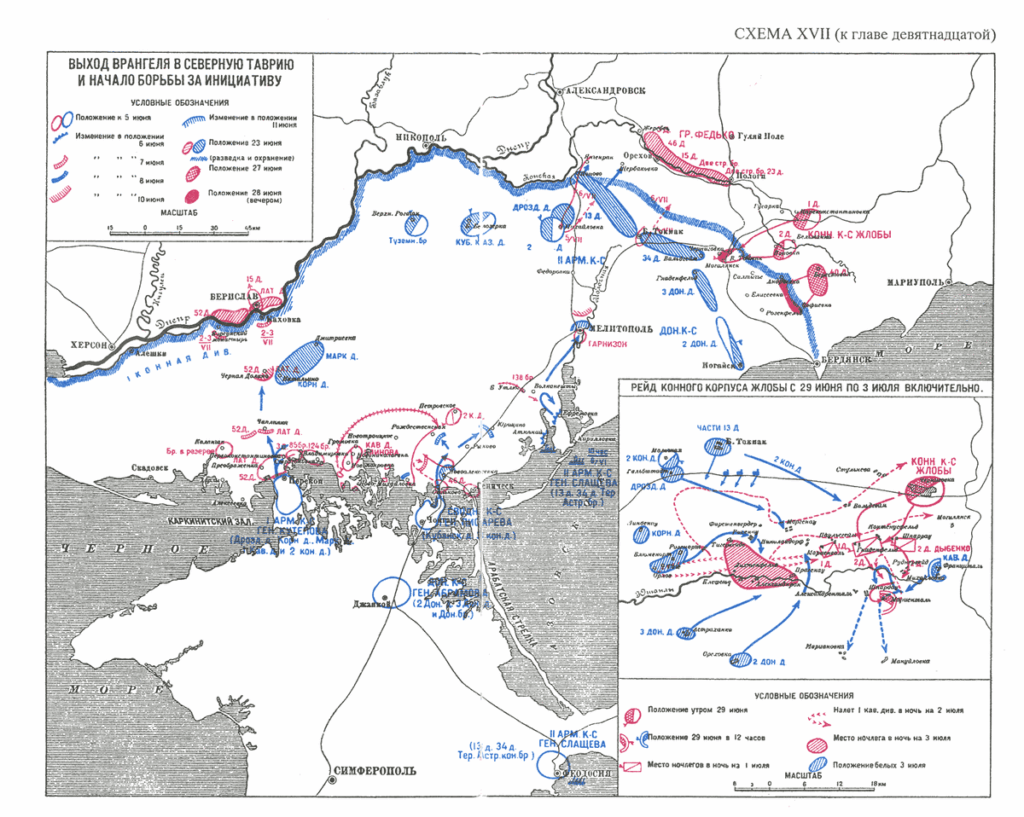

Части Врангеля расположились следующим образом: на Мариупольском направлении — донцы, на Пологском — 2-й (Крымский) армейский, на направлении Александровском — 3-й армейский, на Каховском и Херсонском — 1-й (Добровольческий) армейский корпуса; Дроздовская дивизия была у станции Федоровки. В районе Серогоз стоял конный корпус Барбовича. Частям приказано было производить мобилизацию населения и тут же ставить мобилизованных в строй — конечно, способ комплектования довольно странный, причем для 2-го корпуса был отведен район исключительно в боевой полосе.

Кроме того, приказано продвигаться в направлении на Пологи. Под давлением моих частей пал Большой Токмак. Тут же произошел довольно оригинальный разговор с Врангелем после его замечания о грабежах, в которых обвиняли все корпуса, кроме 2-го, о чем я говорил выше. Я заговорил с ним о боевых наградах чинов своего корпуса. Этот разговор он прервал словами: «Ну, что говорить о наградах! Ведь у вас потери ничтожны; вот у 1-го и 3-го корпусов большие потери, а о вашем корпусе и говорить не приходится». Мне оставалось только ответить, что свой командный состав за большие потери в частях я караю, а если большие потери являются не случайным, а постоянным явлением, то отчисляю лиц командного состава от должности за неумение водить войска в бой. Победа должна достигаться «малой кровью», для этого мы и получаем военное образование.

Этот оригинальный, чтобы не сказать — преступный, взгляд на большие потери частей как на доказательство их доблести, глубоко укоренился у нас еще в старой армии. С таким взглядом необходимо бороться, и постоянные (подчеркиваю, что не случайные, которые всегда возможны, в особенности при современной технике) большие потери должны свидетельствовать о неумении начальника водить войска, т.е. о его непригодности к занимаемой должности. Чем выше занимает должность начальник, тем ему, конечно, труднее оберегать свои войска от потерь, но все же в этом направлении он влиять может соответствующей основным принципам военного искусства группировкой своих сил и воспитанием своих подчиненных командиров.

Таким образом, армия Врангеля, не имея достаточно ресурсов для пополнения, веерообразно расходилась по Северной Таврии в убеждении, что потери есть доказательство доблестного и заслуживающего награды боя.

Чего хотел достигнуть Врангель своим веерообразным расположением, какова была основная идея плана его операции, я понять не могу. Расположение войск веером одинаково не годилось ни для наступления, ни для обороны, ни для давления на противника с целью заключения мира.

На правом берегу Днепра происходит восстание кулаков, для подавления которого красным приходилось выделять войска. Восставшие целыми рядами занимали днепровские плавни и просили у Врангеля помощи.

Врангель ее не дал — чем он руководствовался? Остается предположить, что он начал какие-то секретные переговоры с поляками или получил от своих хозяев-французов директиву не вступать в назначенную полякам Украину.

Если я был безграмотен политически, то в некоторых военных знаниях мне отказать было нельзя, и я настойчиво указывал Врангелю, что нам нечего делать в Донецком бассейне, а если мы боремся за идею родины, то должны идти туда, где население недовольно красной властью и поднимает против нее восстание. Но Врангель старался затянуть вопрос, а в это время началась атака Жлобы.

Мой корпус, сильно растаявший от болезней, насчитывал в это время около 4000 штыков и 300 сабель (бригада Шифнера-Маркевича вышла из его состава) и находился на Пологском направлении к востоку от Большого Токмака. Удар Жлобы пришелся южнее моего участка; он быстрым маршем направился на Мелитополь, части донцов его задержать не могли. План, задуманный красным командованием, мог привести при умелом его выполнении к крушению всего белого фронта, в особенности принимая во внимание растерянность, проявленную Ставкой в этот момент.

Растянутое положение армии Врангеля ставило все его корпуса в тяжелое положение и при желании отойти к перешейкам заставило бы их бежать вперегонки с красными, только те наступали бы, а белые бежали. Произошло бы как раз то, что заставило меня в конце 1919 г. отказаться от защиты Северной Таврии, о чем я писал в 1-й главе.

Определив прорыв красной конницы, нечего было и думать об отступлении, а надо было наличными силами ударить по пехоте красных, чтобы не дать ей возможности развить успех конницы.

Несмотря на ясность этого положения, Ставка послала против Жлобы только 11 аэропланов с целью расстроить и задержать его движение, а мне приказала спешно отходить на Мелитополь. С этим меня вызвал по аппарату генерал-квартирмейстер Ставки Коновалов. Он информировал меня об обстановке и спросил, что я думаю делать. «Ну, что же, — ответил я, — буду продолжать движение на Пологи». — «Но ведь Жлоба займет Мелитополь и отрежет вам тыл». — «Но ведь бежать пехоте наперегонки с конницей нет смысла, лучше не дать поддержать красным конницу своей пехотой. Жлоба — на Мелитополь, а я — на Пологи. Мелитополь нам надо прикрыть частями резерва Кутепова, а за Жлобой послать конницу — в первую голову донцов, которые имеют перед собой незначительные силы противника и находятся ближе всего к Жлобе. Кроме того, я направляю все свои бронепоезда (4) на Токмакский путь и подкреплю их пехотой из 13-й дивизии и таким образом забаррикадирую Жлобу с севера. Токмакская железная дорога проходит по очень высоким насыпям, и коннице там будет действовать трудно». Все же Коновалов настаивал на моем отходе и с этим пошел будить Врангеля (было еще 6 часов утра по переставленным на 2 часа вперед часам).

Единственный раз, кажется, Врангель не послушался Коновалова и согласился со мною, приказав продолжать операцию. Остальное доделал сам Жлоба.

Вместо того чтобы стремительно идти на Мелитополь, где стоял и поезд Врангеля, и там прервать всякую связь между разбросанными частями белых, он остановился (видимо, дал дневку); потом стал двигаться крайне медленно и при первом нажиме со стороны донцов, которые были двинуты под командой генерала Калинина в количестве двух дивизий, повернул к ним. Охранением он пренебрегал совершенно, что привело к неожиданному для него и белых подходу дивизии Морозова (бывшего в Крыму) ему в тыл (с востока).

От Мелитополя его потеснила Дроздовская дивизия, которая благодаря его медлительности успела прибыть; с юга теснил Калинин, с востока прошел Морозов. Тогда Жлоба бросился к северу и наткнулся на высокие насыпи Токмакской железной дороги с 4 бронепоездами и частями 13-й пехотной дивизии. Только около 1000 сабель со Жлобой вернулось к красным. Донцы получили около 5000 коней с седлами — длинные колонны пленных потянулись на Мелитополь. 34-я дивизия ликвидировала попытки красных помочь своему конному корпусу.

Так закончилась эта блестяще задуманная и плохо выполненная операция красных, которая при успехе и настойчивости могла привести к полному разгрому Врангеля. Во всяком случае, Ставку эта операция напугала до полной растерянности. По примеру прежних боев управления не было никакого: части шли сами по себе, разыскивая Жлобу; неспособность последнего и энергия Калинина и Морозова привели к гибели почти всего корпуса.

Мои трения с Врангелем продолжались, дело дошло до упрека с моей стороны, что, кажется, мы начинаем плясать под дудку французов, а подняли мы восстание против Советской власти, как против власти, поставленной немцами. Чем немцы хуже французов? Врангель промолчал и стал уверять, что наше движение на Донецкий бассейн приближает нас к Дону, который к нам присоединится. С тем, что на Дону нет ни оружия, ни людей, способных драться, что часть донцов у нас, а другая выведена красными по мобилизации, он не соглашался. Во всяком случае, мой корпус был снят с этого направления и переброшен на Днепр (от района Никополя до устья Днепра). На Александровско-Пологском фронте стал корпус Кутепова. Мне же была подчинена Горская (Туземная) бригада, стоявшая от Водяное — Знаменка до Лепетихи. Это было 16 июля 1920 г. «

В октябре 1920 года ветер переменился для Белой армии. После подписания перемирия с Польшей Красная армия перебросила свои силы и направила около 100 000 дополнительных солдат, четверть из которых составляла кавалерия, на фронт в южной Украине. При грамотном использовании кавалерия оказалась ценным ресурсом в этом конфликте, охватившем огромные территории и задействовавшем относительно небольшое количество войск по сравнению с войной во Франции во время Первой мировой.

С этого момента Белая армия столкнулась с силами Красной армии, значительно превосходившими её численно. 28 октября Первая конная армия под командованием Будённого пересекла Днепр и прорвала фронт у Каховки. Белым войскам был отдан приказ отступать к Крыму, к перешейку, который считался более удобным для обороны. Однако, столкнувшись с массовым наплывом вражеских войск, 11 ноября в 17 часов белые получили приказ прекратить сопротивление и направиться к портам для срочной эвакуации.

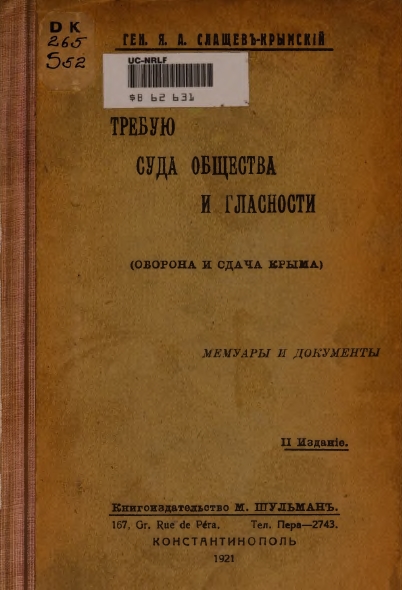

После эвакуации, в Константинополе, генерал Слащёв стал инициатором скандального «Памфлета Константинополя» — «Я требую суда общества и гласности», созданного, по словам самого Слащёва, генералом Киленином, который отказался быть автором под давлением, и завершённого лично Слащёвым. Книга была написана на эмоциях зимой 1920–1921 годов, после эвакуации из Крыма, как реакция на «произвол» Врангеля по отношению к автору. По словам Слащёва, она раскрывает истинные причины и настоящих виновников капитуляции Крыма.

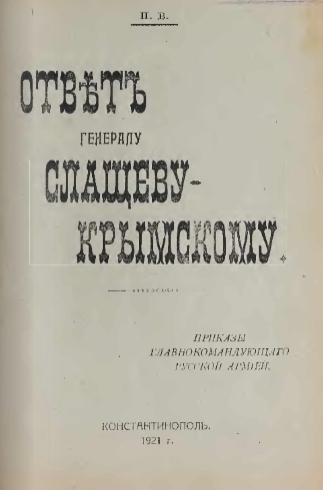

Ответ не заставил себя ждать и появился в виде брошюры, написанной анонимным автором — лейтенантом П. В. В ней упоминалось, что дело генерал-лейтенанта Слащёва было рассмотрено судом чести 21 декабря 1920 года, и суд постановил, что недопустимо, чтобы генерал Слащёв продолжал оставаться в рядах Русской армии. Генерал Врангель, согласно приказу № 301 от 21 декабря 1920 года, исключил его из армии. В брошюре отмечалось, что господин Слащёв выступает как частное лицо в силу своего исключения из Русской армии.

- Вооруженные силы на юге России — союз Добровольческой армии и армии Всевеликого войска донского, выступивший против большевитской власти после октябрьского переворота. ↩︎

- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 ↩︎

- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 ↩︎

- Александр Павлович Кутепов. Родился 16 сентября 1882 года в Череповце. Происходил из дворян Новгородской губернии, сын лесничего. Окончил Архангельскую гимназию и Санкт-Петербургское пехотное кадетское училище (1904). Полковник, командир Преображенского гвардейского полка. Кавалер ордена Святого Георгия. В Добровольческой армии и ВСЮР с ноября 1917 года; командир 3-й офицерской (гвардейской) роты, затем командир войск Таганрогского сектора с декабря 1917 года. Участник первого Кубанского похода («ледяной поход»), командир 3-й роты 1-го офицерского полка, затем Корниловского полка. С апреля 1918 года — командир штурмового Корниловского полка, затем командир бригады, начальник 1-й пехотной дивизии. Генерал-майор с 12 ноября 1918 года. Военный губернатор Черноморья в декабре 1918 года. С 13 января 1919 года — командир 1-го армейского корпуса; генерал-лейтенант с 23 июня 1919 года; командир Добровольческого корпуса с декабря 1919 года. В Русской армии — командир 1-го армейского корпуса, затем командир 1-й армии с августа 1920 года. Генерал пехоты (3 декабря 1920 года). В Галлиполи — командующий 1-м армейским корпусом. С 1928 года — глава РОВС (Русская военная организация за границей). Убит после похищения в Париже советскими спецслужбами. ↩︎

- Яков Александрович Слащёв. Родился 29 декабря 1885 года в Санкт-Петербурге. Происходил из дворянского рода, сын офицера. Окончил реальное училище в Санкт-Петербурге в 1903 году, Павловское военное училище в 1905 году, затем Академию Генерального штаба в 1911 году. Полковник, командир Московского лейб-гвардии полка. Вступил в Добровольческую армию 18 января 1918 года. В июне 1918 года стал начальником штаба отряда Шкуро. В июле 1918 года назначен командиром пластунской бригады Кубани, а с 15 ноября 1918 года — командиром 1-й отдельной пластунской бригады Кубани. Затем — начальник штаба 2-й Кубанской казачьей дивизии. В апреле 1919 года произведён в генерал-майоры и возглавил 5-ю пехотную дивизию. С 2 августа 1919 года командовал 4-й пехотной дивизией. В ноябре 1919 года назначен командиром 3-го армейского корпуса, а в марте 1920 года — 2-го армейского корпуса. С 19 августа 1920 года находился в распоряжении главнокомандующего. В марте 1920 года произведён в генерал-лейтенанты. В эмиграции ушёл в отставку 21 декабря 1920 года. 3 ноября 1921 года вернулся в Советскую Россию и поступил на службу в Красную армию. Убит 11 января 1929 года в Москве. ↩︎

- Приказ № 2899 от 22 марта 1920 года, изданный в Феодосии. ↩︎

- А. А. Соболев в книге «Красный флот в гражданской войне» упоминает о бомбардировке Таганрога тремя кораблями. ↩︎

- У красных в тот момент имелись особенно медленные десантные баржи, вооружённые пушками, и канонерская лодка «Данай», вооружённая 75-мм пушкой. ↩︎

- Эти выражения отражают крайнюю напряжённость Гражданской войны в России в 1920 году. Их присутствие в тексте никоим образом не означает одобрения со стороны автора. ↩︎

- Командующий морской частью операции, капитан 1 ранга Машуков, находился на этом судне. ↩︎

- В тексте непонятно ↩︎

- Согласно планам посадки и высадки. ↩︎

- Первое опубликование — в приложении к «Морскому журналу», № 24, декабрь 1929 года. ↩︎

- Речь идёт о разведывательной операции, описанной в этом тексте, с участием «Стража», «Всадника» и «Никола Пашича» в Таганрогском заливе. ↩︎

- Юлианский календарь в воспоминаниях лейтенанта Карпова. ↩︎

- АПод «штыком» понимается пехотинец, под «саблей» — кавалерист. ↩︎

- Цифры лейтенанта Карпова отличаются от наших. Мы предполагаем, что он писал по памяти, не имея при себе архивов во время эвакуации. Наши данные основаны на документах по посадке и высадке. ↩︎

- Опубликованы в Москве в 1990 году в сборнике «Белый Крым». ↩︎

- Отношения между генералом Слащёвым и генералом Врангелем были крайне напряжёнными. Слащёв был, безусловно, талантливым и храбрым военным, но также эксцентричным, страдавшим алкоголизмом и употреблявшим кокаин. Он регулярно критиковал генерала Врангеля. ↩︎