ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ

Перевод с французского

Благодарим Мари-Изабель де Люмлэ, правнучку капитана 2-го ранга фон Рейера, за предоставленные семейные фотографии и сведения.

Общепринято, что последним кораблем, покинувшим Крым во время эвакуации Белой армии в конце 1920 года, был крейсер «Генерал Корнилов». На его борту находился генерал Врангель, лично проверявший эвакуацию всех портов полуострова. Однако это утверждение лишь частично верно : убедившись что эвакуация в Феодосии прошла успешно, Генерал Врангель был информирован генералом Кусонским, который подтвердил успешную эвакуацию из Керчи, организованную генералом Абрамовым и контр-адмиралом Беренсом. Для генерала Врангеля самой срочной задачей стало организация неожиданного прибытия в Константинополь, в переполненных коряблях, около 150 000 человек — голодных и нуждающихся в медицинской помощи. Точное количество эвакуированных в тот момент было неизвестно — ожидалось около 80 000. Таким образом, утром 17 ноября1 крейсер «Генерал Корнилов» взял курс на Константинополь.

19 ноября 1920 года последним судном, покинувшим Крым, стал вооруженный ледокол «Всадник»2 под командованием капитана 2-го ранга фон Рейера, с адмиралом Беренсом на борту. Ледокол может показаться необычное судно для южных широт, как и его командир с немецкой фамилией — в послевоенной России, только что завершившей конфликт с Германией.

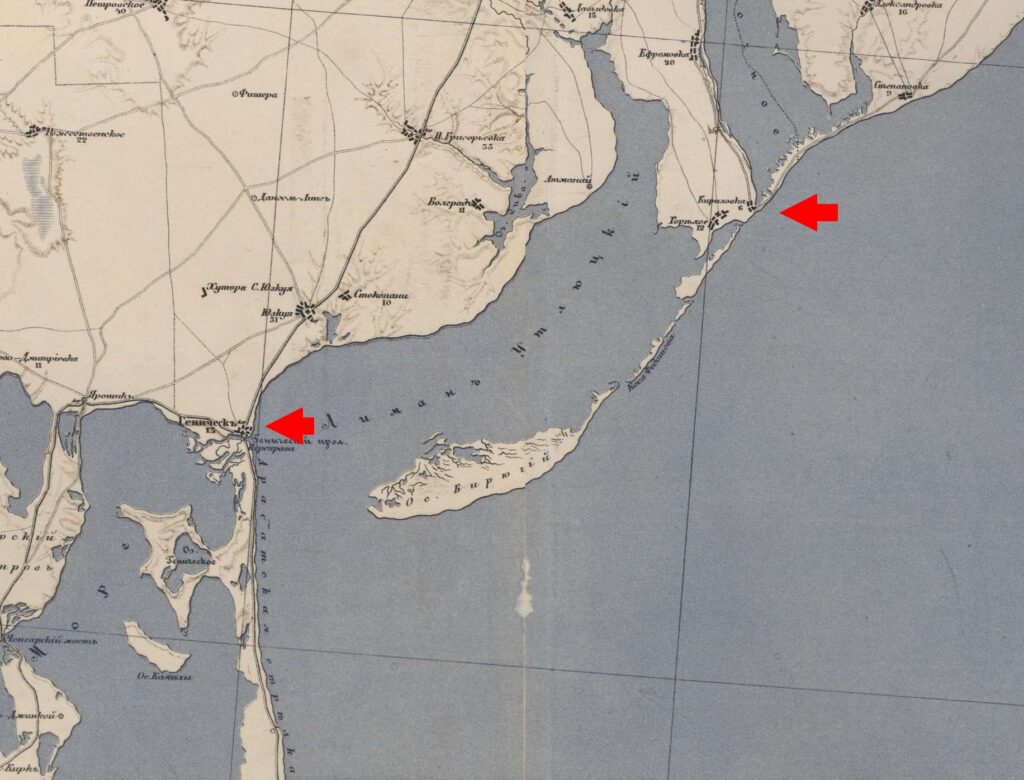

Капитан 2-го ранга Фон Рейер сыграл ведущую роль в нескольких ключевых событиях гражданской войны и эвакуации. В частности, он был Старшим Морским Начальников в Керчи3 и первым заместителем4 капитана первого ранга Машукова, который отвечал за морскую часть высадки в Кириловке. Высадка прошла особенно успешно, несмотря на сложные условия. Благодаря ей генералу Врангелю удалось вытеснить красных с севера Тавриды и обеспечить снабжение своих войск, поскольку один лишь Крым не мог их прокормить. Этот регион, являлся крупным производителем зерна, и таким образом, позволял экспортировать ресурсы и финансировать закупку вооружения.

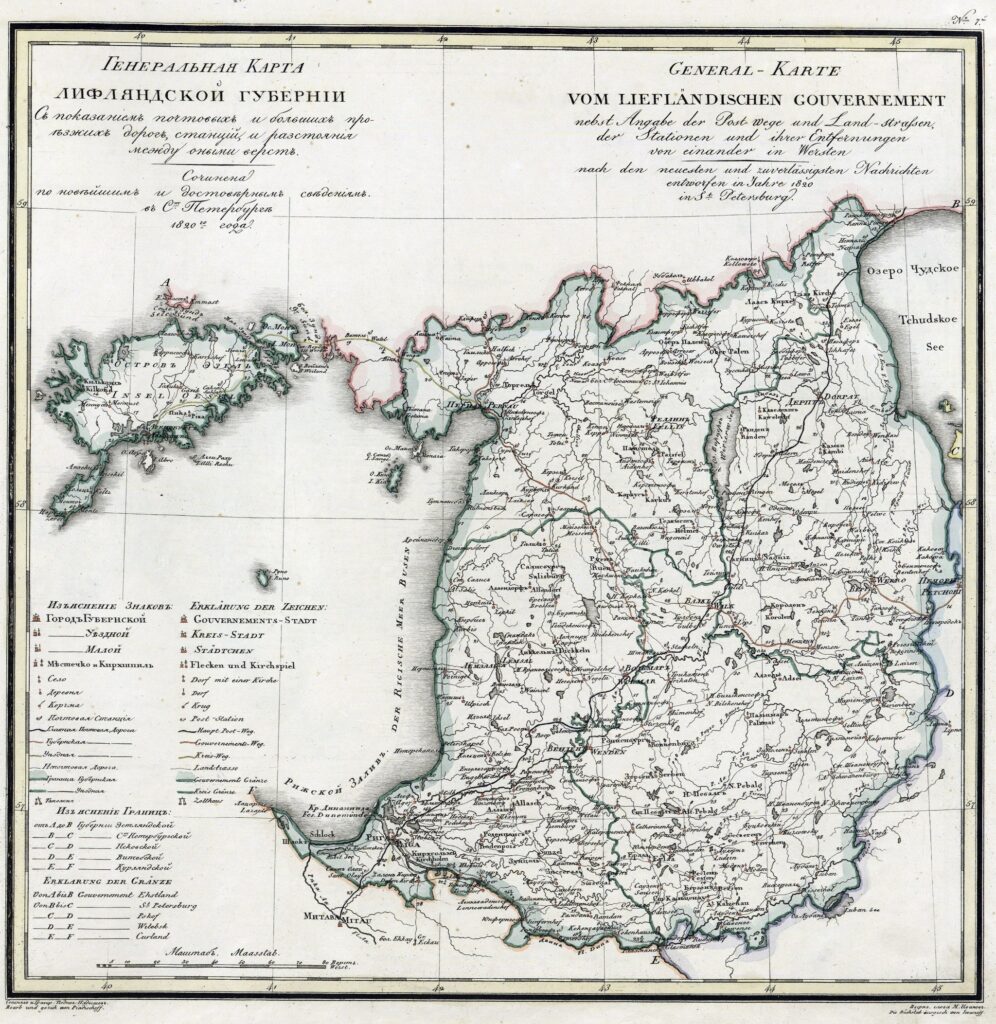

Фон Рейеры числились в списках дворянства Лифляндии — территории, охватывавшей часть современной Латвии (включая Ригу), остров Эзель и нынешнуй Эстонии — региона, некогда завоёванного Петром Великим у Швеции.

Лифляндское дворянство входило в состав балтийского дворянства, включавшего также дворянство Эстляндии, Курляндии и острова Эзель.

Многие лифляндские дворяне считались потомками рыцарей Меченосцев, позднее поглощённых Тевтонским орденом под названием Ливонского ордена. Эти ордена участвовали в христианизации и колонизации Балтийских стран.

Следует, однако, отметить, что эти монахи-рыцари давали обет целомудрия и не вступали в брак — но романтизм, вдохновлённый рыцарской мифологией, оставляет мало места сомнениям и разуму.

Лифляндия дала немало выдающихся военных, таких как бароны Врангель, бароны Унгерн-Штернберг, а также видных офицеров Императорского флота России: Берг, Вилькен, Гельмерсен, Линден, Фермор и много других.

Адмирал Эссен, выдающийся офицер, командовавший Балтийским флотом в начале Первой мировой войны, принял инициативу минировать Финский залив ещё до официального объявления войны — поступок, сопряжённый с большой ответственностью — также принадлежал к балтийскому дворянству, как и адмирал Беренс.

Российская Империя, несмотря на обширные морские границы, имела немного «морских людей», и балтийцы, безусловно признанные таковыми, были ценны для военно-морского флота Империи. В Императорском флоте было значительно больше «балтийских немцев», чем в сухопутной армии.

Во время Первой мировой войны и Февральской революции, «революционеры» развернули кампанию по дискредитации балтийских немцев. Тем не менее, ни одного случая шпионажа или измены со стороны «балтийских немцев» или офицеров немецкого происхождения в Императорском флоте, нам не ивестен. Некоторые из них даже проявили патриотизм, русифицировав свои фамилии — как, например, семья Энгельман, несколько членов которой служили на флоте и приняли фамилию Юрьев.

После Октябрьской революции балтийские дворяне подверглись преследованиям за своё дворянское происхождение, а затем — во время Второй мировой войны — за своё немецкое происхождение.

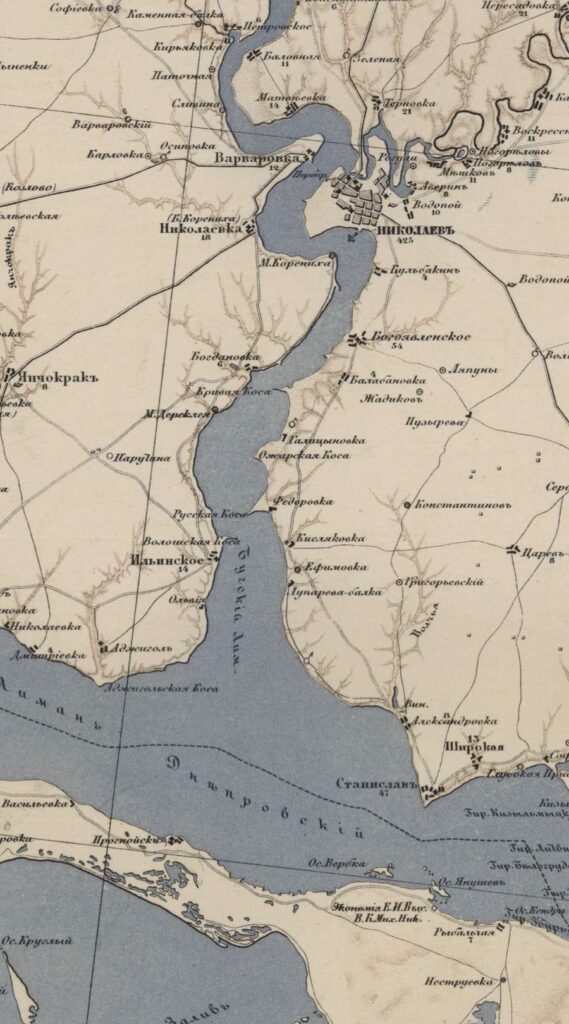

Фамилия фон Рейер не происходила от тевтонских рыцарей. Предок семьи Рейер, происходящей из немецкого дворянства, Михаэль Рейер, был в XVI веке винным торговцем в Айзенахе. Один из его потомков, портной-мастер Кристофер Рейер (1709–1784), сын Георга Рейера, эмигрировал до 1740 года из Рейхенбаха (регион Фогтланд) в Лифляндию. Его внук, Петер Даниэль фон Рейер (1795–1828), поселился в Риге. Его сын, Карл Кристофер фон Рейер (1817–1890), был секретарем суда Лифляндской палаты в Риге. Его собственный сын, Карл Густав Пауль фон Рейер (родился в Риге в 1848 году), отец Ганса Павловича, был банкиром и представителем Одесского банка в Николаеве. Он умер от голода в Москве вместе с женой Эммой, урожденной Пфайффер, в 1925 году.

Ян Павлович фон Рейер5, лифляндский дворянин, родился 15 января 1883 года в Николаеве. Он окончил Александровскую гимназию в Николаеве в 1902 году, поступил в Морское училище 1 мая 1902 года. После выпуска произведен в мичманы и зачислен в 9-й флотский экипаж 21-го февраля 1905 года. Вахт. нач. и ротный командир ББО «Адмирал Лазарев» 3.05-22.08.1905. Переведен в 15-й фл. эк. 24.08.1905. Командир 7-й роты 15-го фл. эк. 2.09.1905-18.04.1906. Назначен на миноносец № 214 практического отряда охраны побережья Б.м. 29.03.1906. Флаг-офиц. при командующим сводным отрядом флотских экипажей в порте Имп. Александра III 20.04-17.05.1906. В плавании вахт. нач. на миноносце «Мощный» 9-17.05.1906. Вахт. нач. транспорта «Океан»17.05-1.08.1906. Вахт. нач. транспорта-мастерской «Кронштадт» 1.08-25.10.1906, на котором перешел из БФ в ЧФ. Ревизор ЭБР «Евстафий» 20.10.1906-16.08.1908. Оставаясь в занимаемой должности, в плавании вахт. нач. на КР «Кагул» 14.01-19.03.1907, КР «Память Меркурия» 19.03-18.05.1907, транспорте «Пендераклия» 18.05-12.06.1907, КР «Память Меркурия» 19.08-16.09.1908. Переведен из БФ в ЧФ 11.06.1907. Зачислен в 29-й фл. эк. 13.06.1907. Зачислен слушателем офиц. кл. Водолазной шк. 3.11.1908, по окончании которого зачислен в водолазные офиц. 6.09.1909. Произведен в лейт. 29.03.1909. Зачислен слушателем минного офиц. кл. 30.09.1909, по окончании которого зачислен в минные офиц. 2-го разр. 2.10.1910. Минный офиц. миноносца «Сметливый» 8.10-4.11.1910 и минный офиц. 5-го дивизиона миноносцев 8.10-4.11.1910 и 1-9.01.1911. Временно командовал миноносцами «Сметливый» 4.11-31.12.1910 и «Строгий» 13.11-29.12.1907. Минный офиц. миноносца «Свирепый» и минный офиц. 5-го дивизиона миноносцев 9.01-16.04.1911. Временно командовал миноносцем «Свирепый» 12.02-16.04.1911. В плавании на транспорте «Березань» преподавателем Минной шк. ЧФ 14-28.04.1911. Старш. минный офиц. КР «Память Меркурия» 28.04-19.11.1911. Назначен минным офиц. дивизиона ПЛ Ч.м. 5.11.1911, прибыл в дивизион 18.11.1911. Минный офиц. дивизиона ПЛ Ч.м. 19.11.1911-15.04.1912, в плавании на ПЛ «Карп» 1.01-15.04.1912. Минный офиц. 1-го дивизиона ЭМ Черном, минной дивизии 15.04.1912-7.01.1913. Оставаясь в занимаемой должности, в плавании минным офиц. на ЭМ «Лейтенант Пущин» 15.041.06.1912, ЭМ «Живой» 1.06-15.09.1912, ЭМ «Звонкий» 15.09-8.11.1912, ЭМ «Завидный» 8.11.1912-7.01.1913. Назначен преподавателем Минной шк. ЧФ 30.12.1912. Преподавателем смены минных машинистов Минной шк. ЧФ в плавании на транспорте «Березань» 7.01.1913-16.08.1914. Минный офиц., с 21.09.1914 старш. офиц. ЭМ «Гневный» 16.08.1914-20.06.1916. Произведен в старш. лейт. за отличие в делах против неприятеля 1.06.1915. Преподаватель Минной шк. ЧФ 5.07-12.10.1916. Командир заградителя «Великий Князь Алексей» 13.10-16.12.1916. Назначен в штаб минной бригады Ч.м. 10.12.1916. Флагм. офиц. минной бригады Ч.м. 16.12.1916-15.05.1917. Командир миноносца «Сметливый» 1.06-15.10.1917, ЭМ «Лейтенант Шестаков» 30.10.1917-2.03.1918. Уволен от службы 2.03.1918, как не выбранный на командную должность. Состоял в резерве чинов флота Украинской Державы 05-08.1918. Назначен в Царицын в базу воен. порта в распоряжение кап. I ранга Ромашева 31.08.1919. Комендант транспорта № 3 09-10.1919. Командир ледокола № 1 (с 22.06.1920 «Всадник») 28.12.1919-11.1920 и нач. дивизиона вооруженных ледоколов ЧФ 21.03.1920-11.1920. Назначен флагм. минным офиц. минной бригады ЧФ 14.01.1920, но в должность не вступал. Произведен в кап. II ранга 28.03.1920. За боевые отличия отдано старшинство в чине с 29.03.1919. Объявлено старшинство в чине 27.05.1920, с 4.04.1917. С 28 декабря 1919 года по ноябрь 1920 года он занимал должность командира ледокола №1, переименованного в «Всадник» 22 июня 1920 года. Также он был назначен командиром дивизиона вооружённых ледоколов Черного моря с 21 марта 1920 года по ноябрь того же года.

Ян Павлович женился на Анастасии Васильевне, урождённой Швецовой, родившейся 11 ноября 1883 года в Ростове, дочери купца из Севастополя (купец второй гильдии, торговец канцелярскими товарами, умер в Константинополе вскоре после эвакуации из Крыма), ранее состоявшей в браке с Зейдхманом и разведённой. Анастасия Васильевна добровольно исчезла в Марселе, оставив письмо в гостинице недалеко от Канебьер6.

У них было двое детей:

Жорж де Рейер (родился 9 ноября 1904 года), супруг Мари-Терез Мейсонье (родилась 12 мая 1907 года, умерла в мае 1997 года), капитан дальнего плавания и командир U.I.M. (Союз промышленности и морского транспорта), умер 13 августа 1984 года в Марселе, похоронен в Вильнёв-лез-Авиньон. В 1920 году он служил на «Всаднике» в качестве сигнальщика (связь).

Ростислав-Поль-Энвальд де Рейер, родился 19 августа 1915 года в Севастополе, супруг Марты Солари (родилась в Буэнос-Айресе 03.01.1923, умерла 23.08.2016 в Кампсасе, похоронена в Кассисе), авиатор, начальник аэропорта и переводчик. Умер 3 августа 1995 года от рака. Похоронен в г. Кассис.

ЛЕДОКОЛ «ВСАДНИК»

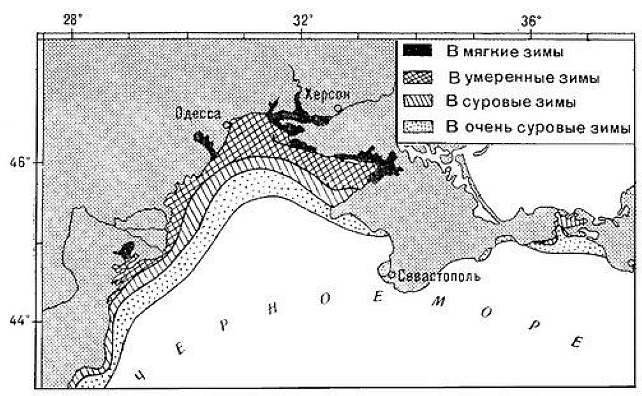

В конце XIX века в России было два современных торговых порта на Черном море: Одесса и Николаев. Зимой образование льда вынуждало полностью приостанавливать судоходство.

Средний перерыв навигации составлял около 84 дней для порта Николаев.

Николаев играл стратегическую роль: он был одновременно центром судостроения, портом для экспорта зерна и базой Императорского военно-морского флота.

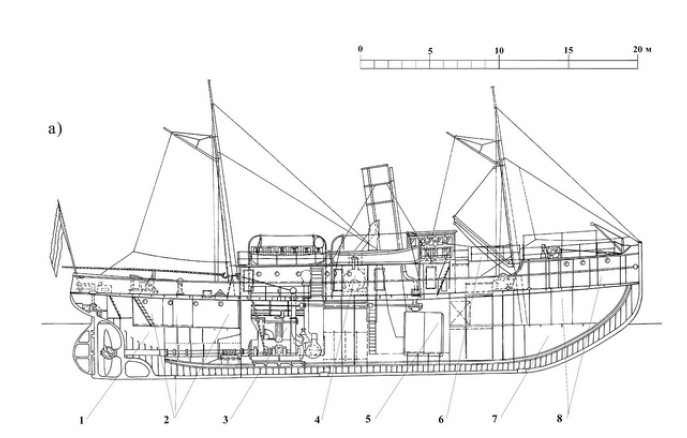

В связи с угрозой, которую представлял лед для морской деятельности, в ноябре 1889 года был размещён заказ в Швеции на строительство мощного ледокола — одного из первых, поступивших на службу в России. Судно должно было быть способно прорубить канал к морю на расстояние около 40 морских миль, чтобы обеспечить доступ к порту зимой и поддерживать военные и торговые операции.

15 января 1891 года первый российский ледокол на Черном море прибыл в Николаев, прорубив слой льда толщиной почти полметра (48 см) у устья Буга. Работы по расчистке канала начались немедленно с участием шведского экипажа из 16 человек.

За шесть дней ледокол прорубил канал во льду между Очаковом и Николаевом на расстояние 45 морских миль. Толщина льда варьировалась от 35 до 60 см. Затем командование принял российский экипаж, и официальное открытие судоходства между Черным морем и Николаевом состоялось 7 февраля.

Ледокол получил название «Ледокол», затем — «Ледокол 1», «Ледокол №1», и наконец — «Всадник».

Во время Первой мировой войны ледокол был мобилизован и включён в состав Черноморского флота. 13 мая 1918 года он был захвачен немцами, затем в ноябре 1918 — белыми, а в декабре — франко-британскими силами и затем передан Белым.

С апреля 1919 года он был вооружён 1 75-мм пушкой и 2-мя пулеметами и использовался в качестве канонерской лодки в составе Вооружённых сил Юга России (армия генерала Деникина).

Лейтенант фон Рейер принял командование ледоколом №1 28 декабря 1919 года. Начались операции, включая высадки войск:

• 2 апреля 1920 года была предпринята первая высадка у д. Кириловки с участием ледоколов «Всадник» и «Гайдамак», канонерских лодок «Терец», «Грозный» и «Страж», трёх буксиров и двух барж под командованием капитана 2 ранга Машукова. Цель операции — высадить 550 человек для захвата станции Ново-Алексеевка, ударить по тылам красных войск в Крыму и взять Геническ. Операция провалилась, несмотря на интенсивный огонь морской артиллерии, из-за сильных красных подкреплений, прибывших железной дорогой, включая бронепоезда.

• 15 мая 1920 года — «Всадник», «Страж» и вооружённый буксир «Никола Пашич» обстреляли Мариуполь. Захваченная красная лодка «Республиканец»7 вошла в состав флота под именем «Азовец».

• 6 июня под командованием капитана 2 ранга фон Рейера морская группа Азовского моря осуществила высадку корпуса генерала Слащёва. Несмотря на шторм, потери были минимальны (один доброволец и две лошади утонули), и высадка прошла незаметно для красных. Утром 6 июня 11 кораблей, включая 9 барж, канонерские лодки «Алтай», «Урал», «Страж», «Грозный», ледоколы «Гайдамак» и «Всадник», а также 7 буксиров8, высадили около 10 000 человек, 2 000 лошадей, 50 пушек, два броневика и 150 повозок у деревни Кириловка. Эффект неожиданности был полным: Красные были дезорганизованы, железная дорога на Перекоп перерезана. 28 мая пал Мелитополь, ключевая база Красной армии, 13-я армия была уничтожена. Захвачено 10 000 пленных, десятки пушек, сотни пулемётов, два бронепоезда, склады с боеприпасами и продовольствием. Красные были отброшены за Днепр, северная Таврида была освобождена.

Однако летом и осенью 1920 года большевики, получив подкрепления с польского фронта после перемирия 2 ноября, перешли в наступление. Армия Врангеля была оттеснена в Крым. Позиции на перекопе пали. 9 ноября было отдано распоряжение об эвакуации.

В ноябре ледокол «Всадник» входил во 2-ю группу кораблей Азовского моря, базировавшуюся в Керчи и подчинённую контр-адмиралу Беренсу. 8 ноября «Всадник» присоединился к кораблям, поддерживавшим артиллерией войска на Арабатской стрелке. 10 ноября был отдан приказ об эвакуации. 11 ноября контр-адмирал прибыл в Керчь на борту «Всадника» и был назначен ответственным за морскую эвакуацию города.

После захвата Крыма Красной армией капитан фон Рейер эвакуировал Керчь на «Всаднике» вместе с адмиралом Беренсом, своей семьёй и 200 людьми.

Фон Рейер должен был возглавить Морское училище в Бизерте а семья следовать на другом корабле но Анастасия Васильевна отказалась от разлуки.9 Он был назначен командиром транспорта «Вера» (бывший № 410), которым командовал с декабря 1920 по 1922 г.

С 1923 по 1926 год фон Рейер проживал в Варне (Болгария), занимался подъёмом затонувших судов и грузов.

В 1926 году Ганс Павловичь подписал контракт с заводом10 Pechiney в Сен-Обане (Франция) и переехал с семьей в Марсель.

В декабре 1926 года взрыв на хлорном резервуаре завода привёл к гибели 22 человек и отравлению сотни, включая капитана Ганса Павловича.

Его супруга приехала ухаживать за ним, а сын Жорж бросил учёбу, чтобы поддержать семью.

Позже фон Рейер жил в Марселе, где часто встречался с адмиралом Мюзелье, с которым подружился, когда тот был капитаном 2-го ранга и командовал посыльным кораблем «Скарп», проводившим операции на Черном море с марта 1918 по март 1920. Благодаря Мюзелье Ганс Павлович нашёл работу в торговом флоте. Ганс Павлович умер в Марселе 30 апреля 1969 года и похоронен в г. Кассисе (Франция).

Награды:

• Орден Святого Станислава 3-й степени (1911)

• Орден Святой Анны 3-й степени с мечами (1915)

• Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и лентой (1916)

• Румынская медаль

Судьба ледокола «Всадник»

После эвакуации «Всадник» направился из Константинополя в Бизерту под командованием лейтенанта Викберга, буксируя эскадренный миноносец «Звонкий». С мая по октябрь 1921 года находился под командованием капитанов 2-го ранга Ломана и затем Эйлера. Ледокол Всадник был продан разоружённым 1-го февраля 1923 года Сальватору Бертелло и переименован в «Фречча».

В 1926 году, ледокол Всадник был продан шведской компании Holmens Bruk & Fabriks AB и получил имя «Holmen VIII».

Он буксировал лесные плоты до 1968 года, когда был продан компании Persöner AB (Йистад), специализирующейся на переработке металлов.

- В 1 час 30 мин. ↩︎

- Ушел от мыса Чауда 19-го в 4 часа 30 мин. Источник : Морские записки VOL. XIV, N° 2/ 3, 42, стр. 72 ↩︎

- Инструкция 2-му отряду судов черноморского флота и транспортам при высадке 2-го Армейского Корпуса от капитана 1-го ранга Машукова, который являлся командиром 2-го отряда судов ↩︎

- Инструкция 2-му отряду судов черноморского флота и транспортам при высадке 2-го Армейского Корпуса от капитана 1-го ранга Машукова, который являлся командиром 2-го отряда судов ↩︎

- Источник морской части биографии капитана 2-го ранга фон Рейера: «Подводное плавание России с 1854 по 1918 год» А. М. Пожарского. Тем не менее, мы изменили текст источника, поскольку в нём упоминается участие капитана фрегата фон Рейера в перегоне «последнего конвоя», также называемого «конвоем Трансмар», в качестве командира судна «Вера». Список экипажа был передан Францией Российской Федерации относительно недавно в рамках фонда генерала Игнатьева, и командиром «Веры» во время перехода из Константинополя в Марсель был Осип Николаевич Уваров. Кроме того, капитан фрегата фон Рейер в списке не значится (Источник : https://emelin-dirk.livejournal.com/29609.html Переход из Константинополя в Марсель, 1922–1923 гг.). Мы предполагаем что в момент редактирования источника автор не имел эту информацию. ↩︎

- Семейные воспоминания ↩︎

- Бывший «Ледокольчик» ↩︎

- Генерал Слащев в мемурах упоминает 32 корабля ↩︎

- Семейные воспоминания ↩︎

- Завод производства хлора для военных нужд ↩︎