LE DERNIER NAVIRE.

Nos remerciements à Marie-Isabelle de Lumley, arrière-petite-fille du capitaine de frégate Von Reyher, pour les photos de famille et les renseignements transmis.

Il est couramment admis que le dernier navire à avoir quitté la Crimée lors de l’évacuation des Blancs, fin 1920, fut le croiseur Général Kornilov, avec à son bord le général Wrangel, qui inspecta tous les ports de la péninsule afin de s’assurer tous avaient été bien évacués. Cette affirmation n’est cependant que partiellement exacte : après avoir visité l’avant-dernier port, Féodossia, le général Koussonneski rejoignit le Général Kornilov à bord du brise-glace armé Guaïdamak et confirma que l’embarquement du dernier port, Kertch, supervisé par le général Abramov et le contre-amiral Behrens pour la partie maritime, se déroulait de façon satisfaisante. L’urgence pour le général Wrangel devint alors l’organisation de l’arrivée imprévue à Constantinople d’environ 150 000 personnes, entassées, affamées et nécessitant des soins. Le nombre réel d’évacués était inconnu à ce moment-là — on en attendait environ 80 000. Ainsi, le 17 novembre au matin1, le croiseur Général Kornilov mit le cap sur Constantinople.

Le dernier navire à quitter la Crimée, le 19 novembre2, fut le brise-glace armé Vsadnik, commandé par le capitaine de frégate Von Reyher, avec l’amiral Behrens à son bord. Un navire bien singulier à cette latitude, tout comme son commandant au nom à consonance germanique, à une époque où la Russie venait à peine de sortir d’un conflit avec l’Allemagne.

Cet officier joua un rôle de premier plan lors de plusieurs événements marquants de la guerre civile et de l’évacuation. Il fut notamment, l’officier supérieur maritime de Kertch3 et lors du débarquement de Kirilovka, le premier adjoint4 du capitaine de vaisseau Maschoukoff, responsable de la partie maritime du débarquement à Kirilovka5 — une opération particulièrement réussie malgré des conditions difficiles — qui permit à Wrangel de repousser les Rouges hors de la Tauride septentrionale et d’assurer l’approvisionnement de ses troupes, que la seule Crimée ne pouvait nourrir. Cette région, grande productrice de céréales, offrait en outre la possibilité d’exporter ces ressources et de financer l’achat d’armement.

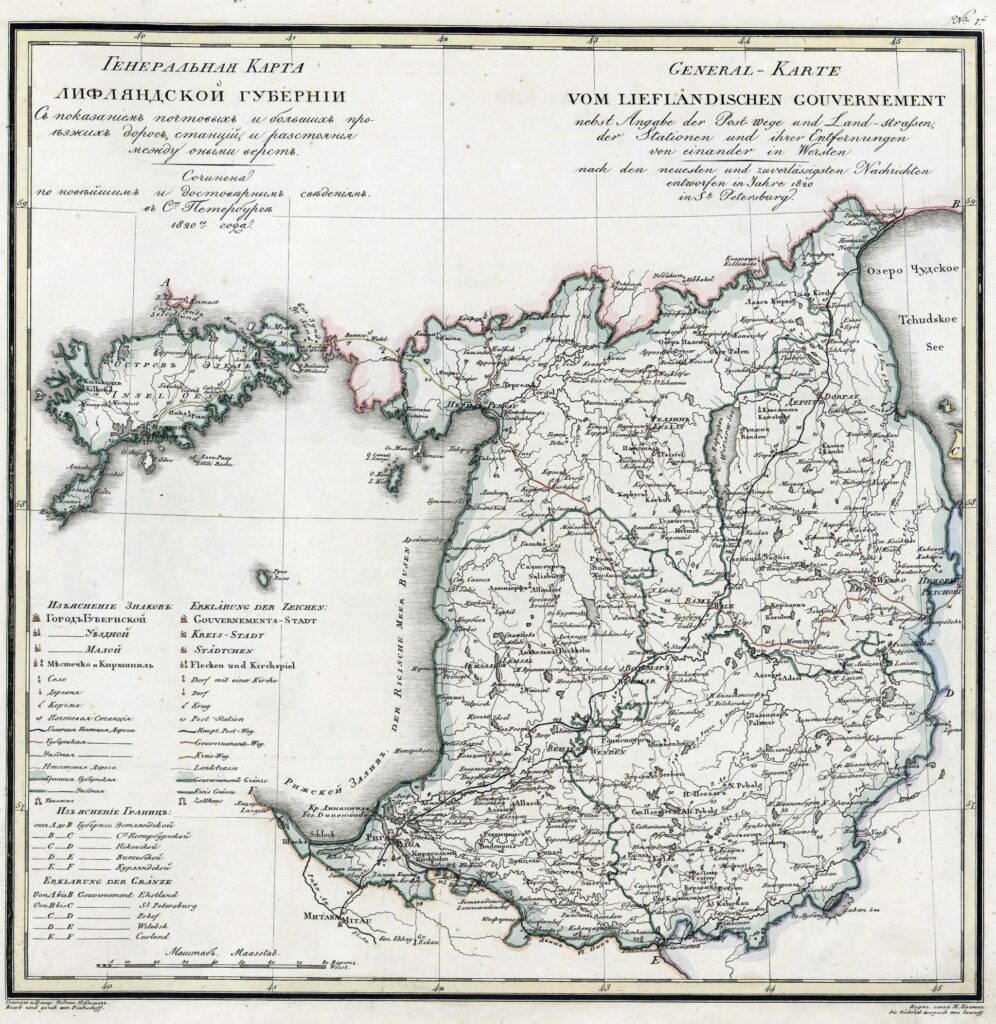

Les Von Reyher figuraient dans les listes de noblesse de la Liflandie, territoire qui couvrait une partie de la Lettonie (dont Riga), l’île d’Ezel et de l’Estonie actuelle — une région autrefois conquise par Pierre le Grand sur la Suède.

La noblesse de Liflandie faisait partie de la noblesse balte, composée de celle de Liflandie, d’Estlandie, de Courlande et de l’île d’Ezel.

Les nobles de Liflandie, pour bon nombre, étaient considérés comme les descendants des chevaliers Porte-Glaive, par la suite absorbés par les chevaliers Teutoniques sous le nom d’Ordre de Livonie. Ces ordres participèrent à l’évangélisation et à la colonisation des Pays Baltes¹. Il convient toutefois de préciser que ces moines soldats avaient fait vœu de chasteté et ne se mariaient pas — mais le romantisme inspiré par l’imaginaire chevaleresque ne laisse guère de place ni au doute, ni à la raison.

La Liflandie comptait de remarquables militaires, tels les barons Wrangel, les barons Ungern-Sternberg, ou encore des officiers éminents de la marine impériale russe : Berg, Vilkenne, Guelmersenne, Lindenne, Fermor, et bien d’autres. L’amiral Essenne, officier d’exception qui commandait la flotte de la mer Baltique au début de la Première Guerre mondiale et qui prit l’initiative de miner le golfe de Finlande avant même la déclaration de guerre, un acte lourd de responsabilité, appartenait à cette noblesse balte — tout comme l’amiral Behrens.

La Russie, malgré ses vastes rivages, comptait peu d’« hommes de mer », et les Baltes, incontestablement reconnus comme tels, étaient précieux pour la marine de guerre de l’Empire. On trouvait d’ailleurs bien plus d’« Allemands de la Baltique6 » dans la Marine impériale que dans l’Armée de terre.

Une campagne de dénigrement fut menée par les « révolutionnaires » lors de la Première Guerre mondiale et au moment de la révolution de février. Pourtant, aucun cas d’espionnage ou de défection d’officiers « allemands de la Baltique » ou d’officiers d’origine germanique, n’est connu dans la Marine impériale. Certains poussèrent même leur patriotisme jusqu’à russifier leur nom de famille — ce fut par exemple le cas des Enguelman, dont plusieurs membres servirent dans la Marine, et qui adoptèrent le patronyme Yourieff.

Après la révolution d’octobre, les gentilshommes baltes furent persécutés pour leur origine noble, puis à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale pour leur origine germanique.

Les Von Reyher ne descendaient pas des chevaliers teutoniques. L’ancêtre de la famille Reyher, une lignée issue de la noblesse allemande, Michael Reyher, était au XVIᵉ siècle marchand de vin à Eisenach. L’un de ses descendants, le maître tailleur Christopher Reyher (1709–1784), fils de Georg Reyher, émigra avant 1740 de Reichenbach, dans le Vogtland, vers la Liflandie. Son petit-fils, Peter Daniel von Reyher (1795–1828), s’installa à Riga. Son fils, Karl Christopher von Reyher (1817–1890), fut greffier au tribunal de la Cour de Liflandie à Riga. Son propre fils, Karl Gustav Paul von Reyher (né à Riga en 1848), père de Hans Pavlovitch, fut banquier et représentant de la Banque d’Odessa à Nikolaïev. Il mourut de faim à Moscou avec son épouse Emma née Pfeiffer en 1925.

Jean Pavlovitch von Reyher, gentilhomme de Liflandie, naquit le 15 janvier 1883 à Nikolaïev. Diplômé du lycée Alexandre de Nikolaïev en 1902, il entra à l’École navale le 1ᵉʳ mai 1902. Promu au rang de mitchman7 à sa sortie, il fut affecté au 9ᵉ équipage de la flotte le 21 février 1905.

Il occupa successivement les fonctions suivantes8 :

- Chef de quart et commandant d’une section sur le cuirassé de défense côtière Admiral Lazarev (du 3 mai au 22 août 1905)

- Affecté au 15ᵉ équipage de la flotte (le 24 août 1905)

- Commandant de la 7ᵉ compagnie du 15ᵉ équipage (du 2 septembre 1905 au 18 avril 1906)

- Affecté au torpilleur n° 214 de la protection côtière de la mer Baltique (le 29 mars 1906)

- Officier porte-drapeau auprès du commandant des groupes spéciaux au port Alexandre III (Revel) (du 20 avril au 5 mai 1906)

- Chef de quart sur le torpilleur Mochtchny (9 au 17 mai 1906)

- Chef de quart sur le transport Okéanne (du 17 mai au 1ᵉʳ août 1906)

- Chef de quart sur le navire-atelier Cronstadt (du 1ᵉʳ août au 25 octobre 1906), en navigation entre la mer Baltique et la mer Noire

- Intendant sur le cuirassé Evstafi (du 20 octobre 1906 au 16 août 1908)

- Chef de quart sur le croiseur Kagoul (du 14 janvier au 19 mars 1907), renommé Pamiat Merkouria (du 19 mars au 18 mai 1907)

- Chef de quart sur le transport Penderaklia (du 18 mai au 12 juin 1907), puis sur le Pamiat Merkouria (du 19 août au 16 septembre 1908)

Il fut affecté à la flotte de la mer Noire le 11 juin 1907, puis au 29ᵉ équipage le 13 juin.

Il suivit ensuite :

- Les cours d’officiers scaphandriers (inscrit le 3 novembre 1908, nommé le 6 septembre 1909)

- Les cours d’officiers des mines et torpilles (inscrit le 30 septembre 1909, nommé le 2 octobre 1910)

Il servit ensuite :

- Sur le torpilleur Smetlivyï (du 8 octobre au 4 novembre 1910)

- Dans la 5ᵉ division des torpilleurs (mêmes dates, puis du 1er au 9 janvier 1911)

- Commandant intérimaire du torpilleur Svirepyï (du 4 novembre au 31 décembre 1910)

- Commandant intérimaire du torpilleur Strogyï (du 13 novembre au 29 décembre 1907)

- Chef de quart et enseignant sur le transport Berezane à l’École des mines et torpilles de la mer Noire (du 14 au 28 avril 1911)

- Officier supérieur des mines et torpilles sur le croiseur Pamiat Merkouria (du 28 avril au 19 novembre 1911).

Nommé officier des mines et torpilles de la division des sous-marins de la mer Noire le 5 novembre 1911, il rejoignit cette unité le 18 novembre. Il exerça cette fonction du 19 novembre 1911 au 15 avril 1912, période durant laquelle il navigua à bord du sous-marin Karpe, du 1er janvier au 15 avril 1912.

Affecté ensuite à la 1ʳᵉ division de contre-torpilleurs de la mer Noire en tant qu’officier des mines et torpilles (du 15 avril 1912 au 7 janvier 1913), il accomplit des navigations à bord :

- du contre-torpilleur Lieutenant Pouchtchine (15 avril – 1ᵉʳ juin 1912),

- du Jivoï (1ᵉʳ juin – 15 septembre 1912),

- du Zvonki (15 septembre – 8 novembre 1912),

- du Zavidnyï (8 novembre 1912 – 7 janvier 1913).

Le 30 décembre 1912, il fut nommé professeur de mines et torpilles à l’École des Mines et Torpilles de la mer Noire, où il enseigna également aux mécaniciens de la spécialité. Il navigua ensuite à bord du transport Berezane, du 7 janvier 1913 au 16 août 1914.

À partir du 21 septembre 1914, il fut désigné officier des mines et torpilles, puis officier en second sur le contre-torpilleur Gnevnyï (du 16 août 1914 au 20 juin 1916). Il fut promu lieutenant de vaisseau le 1ᵉʳ juin 1915 pour s’être distingué face à l’ennemi.

Du 5 juillet au mois d’octobre 1916, il enseigna à l’École des Mines et Torpilles de la mer Noire. Le 13 octobre 1916, il prit le commandement du mouilleur de mines Velikyï Kniaz Alexeï, qu’il dirigea jusqu’au 16 décembre 1916. Nommé à l’état-major de la brigade des mines et torpilles le 10 décembre, il devint officier porte-drapeau de cette brigade du 16 décembre 1916 au 15 mai 1917.

Il commanda successivement :

- le torpilleur Smetlivyï (du 1ᵉʳ juin au 15 octobre 1917),

- le contre-torpilleur Lieutenant Chestakov (du 30 octobre 1917 au 2 mars 1918).

N’ayant pas été élu à un poste de commandement à la suite du putsch d’Octobre, il fut licencié le 2 mars 1918. Il devint ensuite réserviste parmi les gradés de la flotte ukrainienne à partir du 5 août 1918.

Le 31 août 1919, il fut nommé à Tsaritsyne (sur la Volga), affecté à la base militaire sous les ordres du capitaine de vaisseau Romachev. Le 9 octobre 1919, il prit le commandement du transport n° 3.

Promu officier porte-drapeau de la brigade des mines et torpilles le 14 janvier 1920, il ne prit toutefois jamais ses fonctions.

Du 28 décembre 1919 à novembre 1920, il occupa le poste de commandant du brise-glace n° 1, renommé Vsadnik à partir du 22 juin 1920. Il fut également nommé commandant de la division des brise-glaces armés de la mer Noire, du 21 mars 1920 à novembre de la même année.

Il épousa Anastasia Vassilievna, née Chvetsova le 11 novembre 1883 à Rostov, fille d’un commerçant de Sébastopol (koupets de seconde guilde, spécialisé en papeterie, décédé à Constantinople peu après l’évacuation de la Crimée), précédemment mariée à Zeidkhman puis divorcée. Anastasia Vassilievna a disparu volontairement à Marseille en laissant une lettre dans un hôtel près de la Canebière.

Ils eurent deux enfants :

Georges de Reyher (né le 9 novembre 1904), époux de Marie-Thérèse Meissonnier (née le 12 mai 1907 et décédée en mai 1997), capitaine au long cours et commandant de l’ U. I. M. (Union Industrielle et Maritime) décédé le 13 août 1984 à Marseille et inhumé à Villeneuve-lès-Avignon. Il a servi sur le Vsadnik en 1920 en qualité de signaleur (transmission).

Rostislav-Paul-Enwald de Reyher, né le 19 août 1915 à Sébastopol, époux de Marthe Solari (née à Buenos Aires le 03/01/1923 et décédée le 23/08/2016 à Campsas, inhumée à Cassis), aviateur, chef d’escale et interprète. Décédé le 3 août 1995 des suites d’un cancer. Inhumé à Cassis.

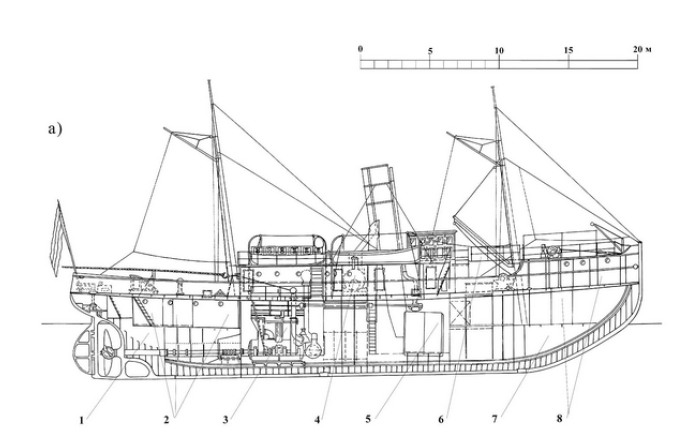

LE BRISE-GLACE VSADNIK

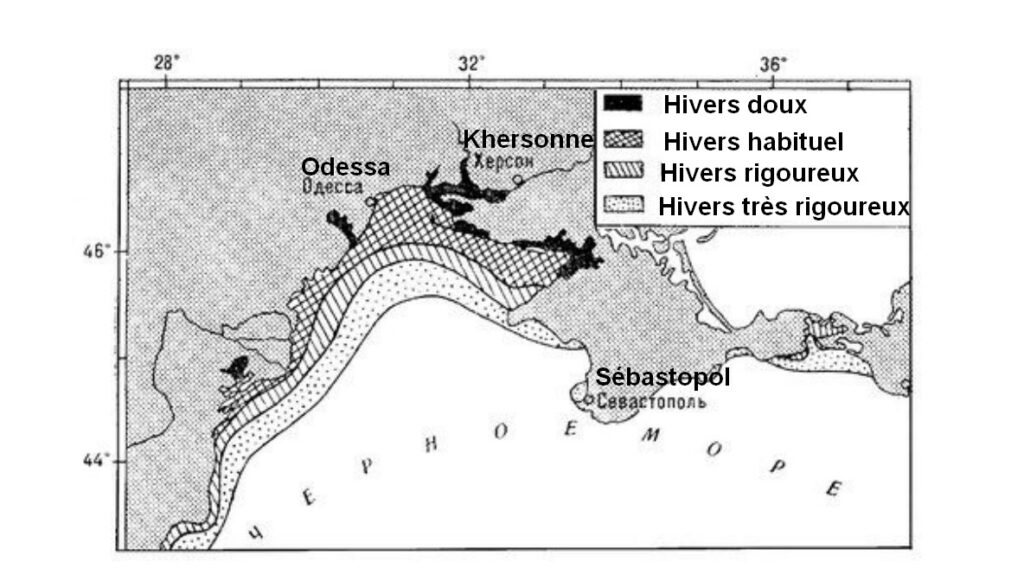

À la fin du XIXᵉ siècle, la Russie comptait deux ports de commerce modernes sur la mer Noire : Odessa et Nikolaïev. En hiver, la formation de glaces contraignait à suspendre toute navigation9.

La durée moyenne de cette interruption était d’environ 84 jours pour le port de Nikolaïev.

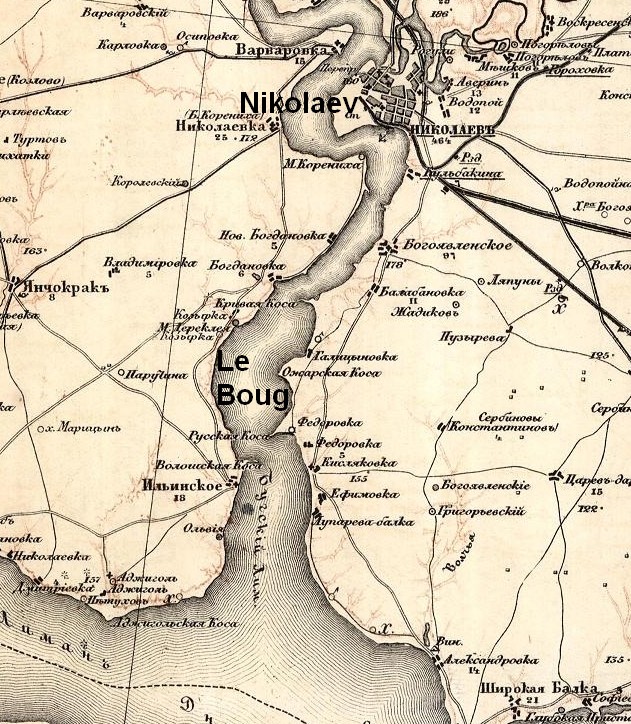

Ce dernier jouait un rôle stratégique de premier ordre : il constituait à la fois un centre de construction navale, un port d’exportation de céréales, et une base de la Marine de guerre impériale.

Face à la menace que représentaient les glaces pour l’activité maritime, une commande fut passée en novembre 1889 à la Suède pour la réalisation d’un brise-glace puissant — l’un des tout premiers en service pour la Russie. Ce navire devait être capable de dégager un chenal vers la mer sur une distance d’environ 40 milles nautiques, permettant ainsi de désenclaver le port pendant l’hiver et d’assurer la continuité des opérations militaires et commerciales.

Le 15 janvier 1891, le premier brise-glace russe de la mer Noire arriva à Nikolaïev, brisant une couche de glace de près d’un demi-mètre (48 cm) à l’embouchure du Boug. Les travaux de dégagement d’un chenal commencèrent immédiatement avec l’équipage suédois, composé de 16 personnes.

En six jours, le brise-glace dégagea un chenal dans la glace entre Ochakov et Nikolaïev sur une distance de 45 milles nautiques. L’épaisseur de la glace variait entre 35 et 60 cm. Un équipage russe prit ensuite le relais, et l’ouverture officielle de la navigation entre la mer Noire et Nikolaïev eut lieu le 7 février.

Le brise-glace fut nommé Ledokol (Brise-glace en russe), puis après l’acquisition d’un second brise-glace, Ledokol 1, puis Ledokol N° 1, puis Vsadnik.

Le navire fut mobilisé pendant la Première Guerre mondiale et intégré à la Marine Impériale de Russie au sein de la flotte de la mer Noire. Le 13 mai 1918, il fut capturé par les Allemands, repris en novembre 1918 par les Blancs, puis en décembre 1918 par les Franco-Britanniques. À partir d’avril 1919, il fut armé par les Forces armées du Sud de la Russie (armée du général Dénikine) avec deux canons de 75 mm, et utilisé comme canonnière.

Le lieutenant Von Reyher prit le commandement du brise-glace n°1 le 28 décembre 1919, et les opérations, notamment les débarquements de troupes, se succédèrent :

Le 2 avril 1920, un premier débarquement fut tenté près de Kirilovka, avec le brise-glace Gaïdamak, les canonnières Teretz, Groznyï et Straj, trois remorqueurs et deux péniches sous le commandement du capitaine de frégate Maschoukoff. L’objectif était de débarquer 550 hommes pour occuper la station ferroviaire de NovoAlexeevka, frapper l’arrière des forces rouges progressant en Crimée, et prendre la ville de Guénitchesk. L’opération, ambitieuse compte tenu des forces rouges et de leurs renforts par voie ferrée — dont plusieurs trains blindés — échoua malgré le feu nourri de l’artillerie navale.

Le 15 mai 1920, une autre opération fut menée : le Vsadnik, la canonnière Straj, et le remorqueur armé Nicola Pachitch bombardèrent Marioupol, occupée par les Rouges. Une vedette armée rouge, le Respoublikanets, fut arraisonnée au port et intégrée à la flotte blanche sous le nom d’Azovetz.

Le 6 juin, sous le commandement maritime du capitaine de vaisseau Maschoukoff, Von Reyher étant son second, le 2-ème groupe naval de la mer Noire fut chargé du débarquement du corps d’armée du général Slachtcheff. Malgré une tempête, les pertes furent minimes (un volontaire et deux chevaux noyés), et le débarquement s’effectua sans être repéré par les Rouges. Le 6 au matin, les canonnières Altaï, Oural, Grozny, les brise-glaces armés Straj, Gaïdamak et Vsadnik, 3 goélettes, 5 navires de transport, 8 remorqueurs, chacun remorquant une barge10, débarquèrent environ 9 000 hommes, 2 500 chevaux, 26 canons, et plus de 300 chariots à proximité du village Kirilovka.

L’effet de surprise fut total. La voie ferrée desservant le front rouge de l’isthme de Crimée fut coupée. Le 10 juin, Mélitopol, base rouge clef, tomba, la 13ᵉ armée soviétique fut détruite. 10 000 prisonniers furent capturés, des dizaines de pièces d’artillerie saisies, des centaines de mitrailleuses, deux trains blindés, des entrepôts de vivres et de munitions. Les Rouges furent refoulés au-delà du Dniepr et le nord de la Tauride libéré.

Mais à l’été et à l’automne 1920, les Bolcheviques, renforcés notamment par des troupes revenues du front polonais après l’armistice du 2 novembre 1920, reprirent l’initiative et refoulèrent l’armée de Wrangel vers la Crimée. Les positions du Perekop devenant intenables, l’ordre d’abandon fut donné le 9 novembre.

En novembre, le brise-glace armé Vsadnik faisait partie du 2ᵉ groupe de navires de la mer d’Azov, basé à Kertch et commandé par le contre-amiral Behrens. Le 8 novembre, le Vsadnik rejoignit les navires chargés du soutien d’artillerie aux troupes de la flèche d’Arabatsk. Le 10, l’ordre d’évacuation fut donné. Le 11, le contre-amiral rejoignit Kertch à bord du Vsadnik et fut nommé responsable de l’évacuation maritime de la ville.

Après la prise de la Crimée par l’Armée rouge, le capitaine de frégate Von Reyher évacua Kertch à bord du Vsadnik avec l’amiral Behrens, sa famille et 200 personnes.

Pressenti pour diriger l’École navale de Bizerte11, il devait partir sans sa famille avec des cadets. Son épouse refusa cette séparation, et Von Reyher fut alors affecté au transport ex-n°410, nommé Vera, qu’il commanda de décembre 1920 à avril 1923.

De 1923 à 1926, il vécut à Varna (Bulgarie) et travailla au renflouement de navires et à la récupération de marchandises coulées.

En 1926, il signa un contrat avec l’usine Pechiney à Saint-Auban (France) et fit venir sa famille à Marseille. En décembre 1926, une explosion dans un réservoir de chlore à l’usine Pechiney fit 22 morts et une centaine de personnes gazées, dont le capitaine Von Reyher très atteint. Son épouse le rejoignit à Saint-Auban pour le soigner, et leur fils Georges abandonna ses études pour subvenir aux besoins de la famille.

Il vécut par la suite à Marseille, où il voyait fréquemment l’amiral Muselier, avec lequel il s’était lié d’amitié, alors que Muselier n’était encore qu’un simple capitaine de corvette commandant l’aviso Scarpe et mené plusieurs opérations en mer Noire de mars 1918 à mars 1920. Grace à Muselier, Jean Pavlovitch travailla dans la marine marchande. Il mourut à Marseille le 30 avril 1969 et fut inhumé à Cassis.

Décorations :

- Ordre de Saint-Stanislas, 3ᵉ classe (1911)

- Ordre de Sainte-Anne, 3ᵉ classe avec glaives (1915)

- Ordre de Saint-Vladimir, 4ᵉ classe avec glaives et ruban (1916)

- Médaille roumaine

Le brise-glace armé Vsadnik poursuivit sa route de Constantinople vers Bizerte sous le commandement du lieutenant de vaisseau Vikberg, remorquant le contre-torpilleur Zvonki. Le rapport du département étranger du GPOU12 N° 2439 du 13 mai 192013 cite une tentative « d’évasion » du Vsadnik, de Bizerte en Sicile, sous le commandement du capitaine de frégate Vikberg avec l’aide du second du dreadnought Guénéral Alexeeff, le lieutenant de vaisseau Pavloff . Cette tentative n’aurait été avortée que 2 heures avant le départ. Plusieurs informations de ce rapport sont inexactes et nous pensons que cette tentative « d’évasion » l’est aussi.

De mai à octobre 1921, il fut placé sous les ordres du capitaine de frégate Lomane, puis du capitaine de frégate Eyler. Il fut vendu désarmé le 1ᵉʳ février 1923 à Salvatore Bertello et prit le nom de Freccia. En 1926, il fut de nouveau vendu à la société suédoise Holmens Bruk & Fabriks AB, qui le rebaptisa Holmen VIII.

Il remorqua des trains de bois jusqu’en 1968, année de sa vente à la société Persöner AB, Ystad, spécialisée dans la récupération de métaux.

- Calendrier Grégorien ↩︎

- Plus précisément le cap Tchaouda à 4 heures 10 du matin

Source : The Naval Records VOL. XIV, N° 2/ 3, 42, page 72 ↩︎ - Instructions au second groupe de navire pour le débarquement du Second Corps d’Armée du capitaine de vaisseau Maschoukoff, commandant de ce groupe de navire ↩︎

- Ibid ↩︎

- Nous évoquons ici le second débarquement de Kirilovka et non le premier ↩︎

- C’est ainsi qu’on les appelait en Russie ↩︎

- Premier grade d’officier dans la Marine Impériale de Russie ↩︎

- Source : « La navigation sous-marine de la Russie de 1854 à 1918 d’A. M. Pojarskiï ». Nous avons toutefois modifié le texte de la source puisque cette dernière évoque la participation du capitaine de frégate Von Reyher au transfert du « dernier convoi » également appelé le « convoi Transmar » en qualité de commandant du Véra. La liste de l’équipage a été transmise assez récemment par la France à la Fédération de Russie dans le cadre du fond du général Ignatief et le commandant du Véra lors du transfert de Constantinople à Marseille était Ossipe Nikolaévitch Ouvaroff. Par ailleurs, le capitaine de frégate Von Reyher ne figure pas dans la liste. (Source https://emelin-dirk.livejournal.com/29609.html Переход из Константинополя в Марсель, 1922–1923 гг.). Nous supposons qu’à la date de rédaction de la source l’auteur n’avait pas accès à cette information ↩︎

- Source : La flotte des brise-glaces de Russie de 1860 à 1918 de Vladimir Adrienko («Ледокольный флот России 1860-е – 1918 гг.» автора Владимира Андриенко) ↩︎

- Le général Slachtchoff parle dans ses mémoires de 32 navires en tout ↩︎

- Souvenirs familiaux ↩︎

- Un des organes d’espionnage de l’URSS ↩︎

- Emigration militaire russe, Années 20 à 40. Tome 1, Livre 2, Edition « Гея » Moscou 1998 pages 287 – 288 ↩︎